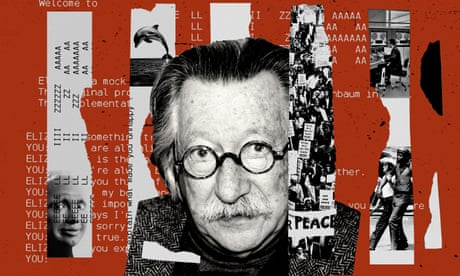

「我必須這麼做」:世界最傑出的人工智慧科學家之一為何離開美國前往中國

2020年,在美國度過了大半輩子的朱松春,踏上了前往中國的單程票。如今,他或許掌握著決定全球人工智慧競賽勝負的關鍵。

到朱松春六歲時,他已經數不清遇到多少次死亡,或者說,他感覺如此。當時是 20 世紀 70 年代初,文化大革命的尾聲,他的父親在中國農村經營鄉村雜貨店。除了在家耕田和學習毛澤東思想之外,幾乎沒有什麼事可做,所以這家雜貨店變成了人們休息、充電和分享故事的避難所。朱松春在那家雜貨店長大,經歷了一生中經歷的悲劇:一位家庭朋友在車禍中喪生,一位親戚因未得到治療的疾病去世,還有自殺或餓死的故事。 「那真的很艱難,」朱松春最近回憶道。 “人們太窮了。”

年輕的朱氏對人們死後留下的東西十分著迷。有一天,他偶然發現了一本家譜。他問家譜員,為什麼上面只記載著祖先的生卒年月,卻沒有記載他們的生平。家譜員平靜地告訴他,他們都是農民,所以沒有什麼值得記錄的。朱氏的回答嚇壞了。他決心要改變自己的命運。

如今,56歲的朱雲來是世界人工智慧領域的領導者之一。 1992年,他離開中國前往美國哈佛大學攻讀電腦科學博士學位。後來,在加州大學洛杉磯分校(UCLA),他領導了世界上成果最豐碩的人工智慧研究中心之一,贏得了無數重大獎項,並獲得了五角大廈和美國國家科學基金會的多項重要研究經費。他因其在機器如何識別數據模式方面的開創性研究而聞名,這項研究為ChatGPT和DeepSeek等現代人工智慧系統奠定了基礎。他和妻子以及兩個在美國出生的女兒住在洛杉磯穆赫蘭道的一棟山頂別墅。他以為自己永遠不會離開。

但2020年8月,在美國生活了28年後,朱鎔基突然回國,令他的同事和朋友大吃一驚。他先後在北京兩所頂尖大學擔任教授,並在國家資助的人工智慧研究所擔任主任。中國媒體盛讚他是一位愛國者,支持祖國在人工智慧領域的發展。美國議員後來要求查明,加州大學洛杉磯分校和五角大樓等資助機構是如何忽視朱鎔基與地緣政治對手關係的「令人擔憂的跡象」的。 2023年,朱鎔基成為中國最高政治顧問機構委員,並提出中國應以與核武計畫同等的戰略迫切性來對待人工智慧。

朱從中國農村走到執掌美國領先人工智慧實驗室之一的歷程既不可思議,也預示著一個更大的故事。近一個世紀以來,全球最聰明的科學家都被美國吸引,認為這裡是他們研究的最佳地點。這些新移民的工作幫助美國鞏固了在核武、半導體和人工智慧等技術領域的主導地位。如今,那個時代似乎即將結束。唐納德·川普正在瓦解美國社會曾經吸引國際人才的那些面向。他切斷了研究資金,並試圖欺負頂尖大學,而他的政府將這些大學視為敵對機構。隨著中美緊張局勢加劇,在美國出生的中國學生和教授面臨額外的壓力。這讓人回想起 20 世紀 50 年代的“紅色恐慌”,中國學生和教授被拘留、驅逐出境,簽證也被吊銷。

川普政府一邊對美國科學基礎進行攻擊,一邊大肆宣揚在人工智慧領域擊敗中國競爭對手的計畫。今年 7 月,川普宣佈在賓州建立一個價值 900 億美元的“人工智慧中心”,並宣佈與矽谷科技領袖密切合作制定國家藍圖,以在全球範圍內主導人工智慧的各個方面,從基礎設施到治理。川普說:「美國是人工智慧競賽的發起者。我今天在這裡宣布,美國將贏得這場競賽。」一個月後,中國公佈了自己的藍圖,並誓言將人工智慧融入其經濟核心,從工廠自動化到老年人護理。

朱雲來是中國政府委託推動人工智慧前沿發展的少數專家之一,他所在的北京通用人工智慧研究院資金雄厚。他的理念正在塑造本科課程,並為政策制定者提供參考。但他的理念與美國主流典範截然不同。 OpenAI、Meta 和 Anthropic 等美國公司已累積投資數十億美元,其理念是:如果擁有足夠的數據和運算能力,基於神經網路(大致基於大腦神經元的數學系統)構建的模型可以引領人類邁向通用人工智慧 (AGI) 的聖杯。廣義上講,AGI 指的是一種系統,它不僅可以執行特定任務,還可以執行任何任務,其水平堪比甚至超越最聰明的人類。一些科技界人士也將 AGI 視為一個轉折點,屆時機器將能夠實現快速的自我提升。他們認為,由神經網路驅動的大型語言模型可能還需要 5 到 10 年才能「起飛」。

朱軍堅稱這些想法是建立在沙上的。他認為,真正的智能的標誌是能夠用最少的輸入推理出一個目標——他稱之為“小數據,大任務”的方法,而大型語言模型如 ChatGPT 則採用“大數據,小任務”的方法。朱軍的團隊最近表示,AGI 的特徵是在新情況下的應變能力、社會和身體直覺以及對因果關係的理解。朱軍認為,大型語言模型永遠無法實現這一點。美國的一些人工智慧專家也對矽谷的主流觀念提出了類似的質疑,隨著人工智慧進展放緩以及GPT-5 等新版本的失望,他們的觀點在今年變得更加強烈。我們需要一條不同的路,而這正是朱軍在北京努力的方向。

在當前的人工智慧競賽中,很難將純粹的學術探究與地緣政治議題區分開來。研究人員選擇在何處進行工作已成為一個高風險問題。然而,對一些科學家來說,學術探究的刺激——以及個人榮耀的前景——可能仍然比追求國家優勢更具吸引力。朱鎔基20年的摯友、哈佛時代的同班同學馬克‧尼茨伯格對朱鎔基突然回國感到驚訝。 「我問他:『你確定要這樣做嗎?』」尼茨伯格告訴我。他告訴朱鎔基,回國可以讓他成為幫助中國主導人工智慧的「載體」。在尼茨伯格的回憶中,朱鎔基回答說:“他們給了我在美國永遠無法獲得的資源。如果我想實現我心中的這個系統,那麼這是千載難逢的機會。我必須這麼做。”

幾乎所有在西方認識朱鎔基的人都問過我同一個問題:你去過他的辦公室嗎?它位於北京大學校園北側未名湖後方,彷彿是為了吸引遊客而建。一道格子木門標誌著入口,之後你會被帶進一個四合院住宅,朱鎔基在那裡講課和舉辦研討會。在那裡,他的助手會帶你到大廳的盡頭,那裡有一個後門,通往一片令人嘆為觀止的景觀:岩石、溪流和石榴樹。溪流對岸還有另一棟四合院住宅,它建在一座獨立的小島上,可以透過一座石橋到達。那就是朱鎔基的「辦公室」。

一個春天的早晨,我去拜訪朱先生的時候,他一邊欣賞著自己種的花草,一邊抱怨著前一天的一場雨把小溪弄得渾濁不堪。我問他是誰在維護這片庭院。 「我們有一整支隊伍,」他指著一群剛進院子的人說。在朱先生辦公室的對面,小溪的另一邊,是一間玻璃帷幕牆的會議室,他在這裡接待訪客。我們坐在那裡,聽朱先生講述他橫跨兩個超級大國的一生。

朱小軍1969年出生於長江沿岸古河港鄂州附近,是家中五個孩子中最年輕的一個。他很小的時候,一群知識分子來到村里接受“再教育”,這是毛澤東在全國範圍內通過艱苦勞動改造“資產階級思想”運動的一部分。夜晚,在燭光和煤油燈下,教師、牧師和大學畢業生在朱小軍父親工作的商店附近開設沙龍。朱小軍聽著他們討論各種話題,從蘇聯日益介入阿富汗到美國大選。 「上小學的時候,我就覺得自己對中國和世界正在發生的事情有了很好的了解,」朱小軍告訴我。他知道自己不想留在家鄉,在父親的店裡工作。

1976年毛澤東去世後,改革派接管了共產黨,科學教育很快就取代馬克思主義成為新的「宗教」。朱鎔基是當地高中的尖子生,後來考入了當時全國最好的大學之一——位於合肥市的中國科學技術大學,主修電腦科學。 1986年,當朱鎔基開始攻讀學位時,中美關係已恢復正常,他的一些教授是首批受國家公派訪美的中國學者之一。他們帶回了大量書籍,準備翻譯。 「當時,我們把美國視為一座燈塔,一座科學的聖殿,」朱鎔基說。

進口書籍中包括 英國神經科學家大衛馬爾的《視覺》(Vision)。馬爾的著作將人類視覺──一個生物過程──分解成數學框架,堪稱經典。馬爾的著作表明,機器或許有一天能夠像人類一樣「看」世界。朱軍對此著迷不已。從那時起,他就夢想著能夠繪製智慧圖譜——我們如何思考、推理和進行道德判斷——如同物理學家繪製宇宙圖譜般精準。對他來說,建構通用人工智慧並非最終目標,而是他更深層追求的一部分:為心靈發現「萬物理論」。

據悉,朱軍近年來曾兩度公開落淚。第一次是在向學生講述他被哈佛大學錄取的故事時。 1991年,朱軍從中國科技大學畢業時,家境貧寒,無力支付美國大學的申請費。但他還是申請了,沒有支付任何費用,儘管他沒有申請美國最頂尖的大學——他不敢。不管怎樣,他被哈佛大學直接拒絕了。第二年,他的一位教授建議朱軍再次申請,說常春藤盟校資金更雄厚,可能不會在意那筆漏交的申請費。幾個月後,他驚訝地收到哈佛大學寄來的一封厚厚的黃色信封,信中他得知,哈佛大學將全額資助他攻讀電腦科學博士學位。 「這改變了我的一生,」朱軍說。

負責這項工作的人是大衛·芒福德 (David Mumford),他是一位傑出的數學家和菲爾茲獎得主。幾年前,他開始研究電腦視覺,這是人工智慧的一個領域,專注於使機器能夠識別和處理視覺訊息。當芒福德遇到一位來自中國中部的申請者時,他被深深吸引,這位申請者主張用「萬物理論」來解釋智能,並稱馬爾是他的靈感來源。芒福德告訴我:「我對他的遠見以及他如何以如此全面的方式處理人工智慧感到震驚。」在 2020 年的一次採訪中,成為朱鎔基顧問的芒福德提到了他意識到自己「正在處理一些特別的事情」的那一刻。朱鎔基參加了一場長達一小時的考試,但留下了一個問題。這並不是因為它很難,而是因為太簡單了。芒福德回憶道:“他說,‘這太荒唐了,’但其他所有問題他都答得非常完美。”

今年春天,在我們交談的過程中,朱軍似乎把哈佛和他年輕時夢想的美國連結在一起:一個開放的實驗室,一個來自中國農村的鄉巴佬,只要有足夠的勇氣,就能把科技奇蹟變成現實。這是愛迪生和愛因斯坦的美國,這片土地接納了逃離希特勒德國的猶太物理學家,給予他們庇護、尊嚴和洛斯阿拉莫斯的實驗室。在朱軍眼中,這是一個重視智慧和抱負,而非種族、意識形態和國籍的國家。在哈佛,他從未感到格格不入,儘管偶爾也會對自己的新家感到困惑。有一次,他問同學尼茨伯格,為什麼沒有人摘哈佛校園周圍樹上的蘋果。他認為這是浪費食物。

直到 1997 年,朱鎔基才在美國經歷了真正的文化衝擊。在哈佛大學獲得博士學位並在布朗大學短暫工作後,他來到史丹佛大學擔任講師。他的妻子珍妮是他在中國科學技術大學的同學,兩人於 1994 年結婚,並陪同他前往。當時,灣區正瀰漫著網路泡沫。雅虎剛在華爾街上市,創投家們在校園裡徘徊。朱鎔基系的兩位博士生拉里·佩奇和謝爾蓋·布林剛剛創建了一個名為 google.com 的搜尋引擎。隨著學生紛紛湧向網路開發課程,朱鎔基關於模式識別的更理論化的課程卻難以引起人們的興趣。這對他來說是一段令人沮喪的時光。 「在哈佛,一切都關乎理解。他們的標誌是三本書,」他告訴我。但史丹佛的標誌——一棵樹後面的字母 S——看起來「像美元符號」。

朱軍在史丹佛大學待了一年,之後進入俄亥俄州立大學,但他發現該校的文化缺乏進取心且狹隘。 2002年,他來到加州大學洛杉磯分校,並在33歲時獲得終身教職。同年,Jenny生下了第二個女兒的朱毅。一年後,他獲得了電腦視覺領域的最高獎項馬爾獎。同事們把他比作史蒂夫賈伯斯,因為他做事專注,不容許平庸。當我問他在加州大學洛杉磯分校的一位同事與朱軍共事感覺如何時,他說:“我感覺就像在戰場前線。我們不會坐下來喝杯咖啡,聊聊生活或家庭。這種情況永遠不會發生。我們總是談論工作和研究。”

在朱鎔基在加州大學洛杉磯分校的18年裡,他的領域經歷了幾乎難以想像的變化。在這段時期的前半段,他是人工智慧主流領域的領導者。然而,到了後半段,他卻越來越感到幻滅。與不同的人交談,他們會對朱鎔基最終決定離開美國的原因提出不同的解釋,但毫無疑問,他至少在一定程度上受到了他與曾經參與塑造的這個領域的學術疏離的影響。

朱軍與Geoffrey Hinton 、Yoshua Bengio 和 Yann LeCun等所謂「人工智慧教父」的關係,說得委婉些,也挺複雜。然而,曾幾何時,他們的觀點也大致一致。他們被製造智慧機器的共同目標所吸引,將視覺感知視為需要破解的關鍵問題。直到 20 世紀 80 年代末和 90 年代,讓電腦「看」到東西最流行的方式是透過手寫指令。例如,為了識別手寫數字,研究人員需要向電腦寫入詳細的指令,解釋線條和筆畫與該數字相符的每種情況。這種基於規則的方法很脆弱,筆蹟的細微變化就可能破壞邏輯。

隨後,一連串突破接踵而至。 1980 年代末,當時 AT&T 貝爾實驗室研究員的 LeCun 開發了一個強大的神經網絡,透過對數千個樣本進行訓練,學會了識別手寫郵遞區號。哈佛大學和布朗大學也很快就展開了類似的研發。 1995 年,朱教授和他們的一個研究團隊開始開發基於機率的方法,可以學習識別圖案和紋理——獵豹的斑點、草地等等——甚至可以產生該圖案的新樣本。這些並非神經網路:朱教授團隊被稱為“哈佛-布朗學派”,他們將視覺問題視為統計問題,並依賴“貝葉斯推論”和“馬可夫隨機場”等方法。這兩個學派使用不同的數學語言,在哲學上有分歧。但他們擁有共同的底層邏輯——即資料(而非手動編碼的指令)可以為機器提供理解世界並重現其模式的基礎設施——這種邏輯存在於當今的人工智慧系統(例如 ChatGPT)中。

1990年代末到21世紀初,朱雲來和哈佛-布朗學院是電腦視覺領域最具影響力的人物之一。他們的統計模型幫助許多研究人員意識到,缺乏數據是阻礙人工智慧進步的關鍵因素。為了解決這個問題,2004年,也就是朱雲來加州大學洛杉磯分校工作兩年後,他和一位微軟主管在他的家鄉中國鄂州成立了蓮花山研究院。研究人員將桌子、杯子等日常物品的圖像與其實際環境進行註釋,並將其輸入大型資料集,用於訓練強大的統計模型。蓮花山研究院是最早嘗試建立用於改進和測試人工智慧系統的大規模資料集的機構之一。

然而,到了2009年,朱對數據驅動的方法失去了信心。他的蓮花山團隊已經註釋了超過50萬張圖片,但一個簡單的問題困擾著朱:註釋圖片的哪個部分,多少有點武斷地取決於機器人想要完成什麼任務。如果任務是識別一個杯子讓機器人抓取,那麼杯子把手的位置可能至關重要。如果任務是估算杯子的市場價值,那麼品牌和材質等細節就更為重要。朱認為,真正具有泛化能力的智慧必須能夠超越數據進行「思考」。 「例如,如果你用一本書來訓練,你的機器可能會學習人們如何說話,但我們為什麼要說這些話?我們是如何說出這些話的?」朱向我解釋道。更深層的認知缺失了。 2010年,朱關閉了研究所。他轉而致力於建構具有「認知架構」的智能體,使其能夠僅憑少量數據在物理和社會環境中進行推理、規劃和進化。

他選擇的時機再糟糕不過了。大約在同一時間,普林斯頓大學的助理教授李飛飛發布了ImageNet,這是一個更大的資料集,包含300多萬張標籤的常見物件圖像,例如狗、椅子和自行車。 (李飛飛曾參加蓮花山研究所的研討會,後來稱朱教授是她的影響者之一。)ImageNet是公開的,其規模和相對簡單的結構使人工智慧研究人員能夠測試和完善他們的圖像識別演算法。 2012年秋季,辛頓及其團隊開發的神經網路在ImageNet競賽中大獲全勝,鞏固了神經網路的主導地位,並掀起了持續至今的全球人工智慧應用浪潮。

「我剛一轉身,大數據就爆發了。」朱軍幾年後在給導師芒福德的一封信中寫道。朱軍與神經網路學派最明顯的衝突發生在2012年,就在後者贏得ImageNet冠軍的幾個月前。當時,朱軍是美國最重要的電腦視覺會議CVPR的主席,那一年,一篇與LeCun合作撰寫的涉及神經網路的論文被拒稿。 LeCun給委員會寫了一封憤怒的信,稱同行評審“太荒謬了”,以至於他不知道如何“在不冒犯審稿人的情況下開始寫反駁”。即使在今天,朱軍仍然堅持認為審查員拒絕LeCun的論文是正確的。 「理論工作不清晰,」他告訴我。 「告訴我你到底在做什麼。為什麼這麼好?」朱軍的問題觸及了他對神經網路的核心問題:儘管它們在許多任務上都表現出色,但要找出原因卻並不容易。在朱看來,這滋長了一種自滿的文化,一種不惜一切代價追求績效的心態。他認為,一個更好的體系應該要更有結構化、更負責。無論是這個體系本身,或是它的創造者,都應該能夠解釋其因應措施。

無論朱棣文對此有何保留,ImageNet 的勝利引發了人工智慧的淘金熱,許多神經網路先驅也因其工作而受到讚譽。辛頓後來加入了谷歌。勒昆轉投了 Meta,而 ImageNet 獲勝神經網路的共同作者 Ilya Sutskever 則幫助創立了 OpenAI。 2018 年,辛頓、勒昆和本吉歐因在神經網路方面的貢獻共同獲得了圖靈獎——電腦科學界最負盛名的獎項。 2024 年,辛頓憑藉“利用人工神經網路進行機器學習的基礎性發現和發明”,成為諾貝爾物理學獎的共同獲獎者之一。

朱在寫給芒福德的信中堅稱,他對自己選擇的道路「並不後悔」。但他確實感到苦澀,因為在他看來,辛頓的團隊坐享其成,竊取了他早期研究的成果。朱告訴我,哈佛布朗學院在 20 世紀 80 年代和 90 年代開發的統計模型和演算法「為後來的深度學習和大型語言模型奠定了基礎」。他聲稱,辛頓和他的團隊「並不承認這一點」。一位長期在美國合作的朱的同事對朱的解讀提出了質疑,由於擔心美國政府的報復,這位同事要求匿名。他說,朱作為電腦視覺領域數據驅動範式的最早倡導者之一,理應獲得更多讚譽,但辛頓的團隊設計出了完善該方法並使其規模化的演算法。 (辛頓和班吉歐拒絕置評。勒昆沒有回應置評請求。)

2010 年代中後期,神經網路在從臉部辨識到疾病診斷等問題上取得了驚人的進展,而朱則在閱讀哲學——他告訴我,儒家「比人工智慧研究人員更了解世界」——並默默地研究他的認知架構。他走在一條孤獨的道路上。 2019 年,朱再次擔任 CVPR 會議的大會主席。當他閱讀提交的論文時,他的心沉了下去。幾乎所有論文都專注於在狹窄的任務上從神經網路中榨取增量收益。到此時,朱對神經網路的反對已經深入人心。加州大學洛杉磯分校的一位前博士生回憶說,他曾多次因為在論文中偷偷加入神經網路而被朱斥責。他的核心圈子學會了避免使用禁忌詞組——「神經網路」、「深度學習」、「Transformer」(GPT 中的「T」)。有一次,在朱創辦的一家洛杉磯新創公司的全體員工大會上,一位新員工無意中在他的簡報中添加了一張關於深度學習的幻燈片。據一位在場人員說,朱當著全公司的面痛罵了他一頓。 (朱告訴我,這「有點誇張」。)

“當他有一個願景時,”朱鎔基的長期合作夥伴輕描淡寫地告訴我,“他堅信自己是對的。”

隨著朱鎔基的概念被邊緣化,美國對中國科學家的整體環境也變得越來越冷淡。兩國之間的緊張關係不斷升級。在中國,習近平強行將軍隊推向南海的主導地位,並發布黨內法令,警告不要接受「西方價值」。在川普的第一任總統任期內,美國將中國列為主要戰略競爭對手,發動了貿易戰,並將中國科技公司列入黑名單。在喬·拜登的領導下,美國對中國也採取了同樣強硬的態度。

儘管世界大國之間經常互相監視,但近年來美國官員對中國間諜活動的規模感到震驚。 2018 年,美國司法部啟動了“中國計劃”,旨在打擊美國校園內的商業機密盜竊和所謂的間諜活動。該計劃的批評者聲稱其依賴種族定性。超過 100 名華裔教授因涉嫌竊取敏感技術而受到調查。大多數被正式指控的人的指控都被駁回或撤銷,很少有人被發現參與了直接的智慧財產權盜竊。川普時代的努力改變了中國科學家與美國的關係。根據一項著名的學術研究,2018 年後,居住在美國的資深中國學者的回國移民數量幾乎翻了一番。

2018年底,朱先生開始接到矽谷新聞網站The Information記者的電話,詢問他最近從中國電信巨頭華為獲得的15萬美元資助。同月,美國將華為列為國家安全威脅。朱先生告訴我,這筆華為的錢沒有任何附加條件,他用這筆錢資助了他的博士生的研究。為了盡快平息此事,他告訴記者,他以後不會接受華為的任何捐款。 “目前,中美關係很糟糕,”他當時說道,“我們被夾在中間了。”

隨著中美關係惡化,朱發現取得人工智慧研究資金越來越困難,此前這些資金大部分來自美國軍方。他說,他從未被聯邦特工盤問過,也沒有被美國邊境官員攔下詢問他的研究和與中國的關係,但他以前的博士生被攔下來問話。據尼茨伯格說,「中國計畫」啟動後,朱的一些學生已經習慣了在入境處被耽擱,以至於他們在安排參加會議的行程時,會把在機場的額外時間預留出來。

在這種環境下,中國被視為美國的直接競爭對手,甚至是威脅,長期以來被視為正常的與中國的科學聯繫現在籠罩在懷疑的陰雲之下。這在很大程度上是基於對學術研究實際運作方式的誤解,但幾十年來,中國政府也確實鼓勵其在美國的科學家回國,並推出招募計畫。其中最著名的是「千人計畫」,該計畫與間諜活動和智慧財產權盜竊有著廣泛的聯繫。 2024 年,眾議院中國特別委員會主席邁克·加拉格爾要求加州大學洛杉磯分校和聯邦機構提供文件,質疑朱鎔基為何能獲得數百萬美元的聯邦資助,儘管據稱他也通過“千人計劃”獲得資金,並“擔任北京理工大學的博士生導師和研究員,這所著名的中國大學‘其既定工業’使命是支持中國的軍事研究和國防’”。

五月,我第二次拜訪朱的辦公室時,我們討論了這些指控。一位秘書給我們倒了茶,茶杯一空就給我們續。朱否認與北京理工大學有任何關係,但承認他曾共同指導過一位來自北京理工大學的博士生,該博士生目前在蓮花山實驗室工作。他還告訴我,2009年,他在加州大學洛杉磯分校(UCLA)工作期間,他的蓮花山團隊曾向鄂州市政府申請過地方人才計畫的資助,他用這筆錢補貼研究人員的薪水。 (他說,這並非「千人計劃」的一部分。這項國家級計劃催生了許多地方類似計劃,它們借用該計劃的標籤來吸引頂尖學者到各自的地方。)他還補充說,在那裡進行的圖像註釋工作並沒有什麼「敏感」之處。他說,2010年他關閉研究所後,經費就失效了。至於為什麼選擇在中國設立研究所,朱民說,原因與這些年來在中國設立的數千家其他美國企業一樣:勞動力廉價。

朱毅說,2020年夏天,也就是新冠疫情爆發的最初幾個月,他決定離開美國。他表示,他對人工智慧領域的發展方向以及美國政治的溫室——無論是校園裡的左翼進步主義,還是川普時代的國家安全運動——都感到不滿。此外,還有個人因素。他的小女兒朱毅是一名花式滑冰運動員,2018年招募代表中國參加2022年北京冬奧會。到2019年,她已成為中國公民,並在北京與中國隊一起比賽和訓練。

朱軍告訴我,決定離開時,他沒有收到任何中國機構的工作邀約。到了秋天,北京大學和清華大學向他提供了正教授職位。之後,北京市同意資助一個由朱軍營運的人工智慧研究所,該研究所後來被命名為北京通用人工智慧研究院(BigAI)。

然而,兩位知情人士對朱毅的時間表提出了質疑。他們說,朱毅和北京市政府成員之間的對話早在 2018 年初就開始了,而且這些對話不僅涉及他可能回國,還涉及他的小女兒。 2018 年 1 月,朱毅在美國花式滑冰錦標賽上獲得新手冠軍。不久之後,中國奧委會將她與自由式滑雪選手谷愛玲一起招募。在朱毅的奧運首秀遭遇幾次挫折後,一些網友質疑朱毅是否是父親討價還價的籌碼。當我向朱毅提出這個問題時,他稱網路上的猜測「完全錯誤」並且「不符合中國的行事方式」。他承認他曾在 2018 年初與中國官員討論過女兒的招募問題,但否認在這些談話中討論過他回國的事。 (今年 2 月,北京市體育局公佈了 2025 年預算,透露已撥出 660 萬美元專門用於支持谷愛玲和朱易為 2026 年冬奧會進行訓練。)

2020年8月,朱先生買了一張單程票飛往中國。他在加州大學洛杉磯分校的許多同事和研究生直到他離開後才知道他計劃離開。他甚至對住在灣區的大女兒隱瞞了自己的決定。朱先生將自己的隱瞞歸咎於動盪的政治氣氛。川普將新冠疫情稱為“功夫流感”,針對華人的仇恨犯罪也大幅增加。我認為朱先生的意思是,他不想因為自己的決定而成為公眾的替罪羊。他知道他的個人選擇具有更大的地緣政治影響力。

離開美國的那個早晨,朱先生提著行李箱站在家門外,眺望著洛杉磯陽光普照的山巒。在車道邊緣,他回頭駐足,欣賞自家的玫瑰園。這裡正是他兒時夢想的一切,聆聽著村外世界的故事。如今,他要告別了。

朱鎔基第二次落淚——他更喜歡說「感動不已」——是和學生們一起觀看錢學森生平的紀錄片時。錢學森出生於中國,畢業於麻省理工學院,是火箭科學家,參與了曼哈頓計劃,幫助研發了美國第一枚彈道飛彈。在麥卡錫時代,美國當局因涉嫌間諜活動吊銷了錢學森的安全許可並將他軟禁。由於沒有證據支持這些指控,1955年,美國將他遣返回中國以換取美國戰俘。回國後,錢學森領導了一系列軍事和技術突破,幫助中國成為今天的超級大國。在他領導的「兩彈一星」計畫下,中國發展了發射可打擊美國的彈道飛彈的能力。

在美國,錢學森的故事被視為美國自我毀滅的警世故事,提醒人們反共妄想症是如何扼殺了一位傑出人才的。在中國官方的版本中,錢學森是一位無私的愛國者,他心甘情願放棄在美國舒適的生活,來為落後的祖國服務。在1980年代,錢學森在朱鎔基這樣的有抱負的科學家群體中家喻戶曉。自從朱鎔基回國後,兩者之間的相似之處就更加明顯了。 2023年,朱鎔基向共產黨最高政治顧問機構建議,應該以「兩彈一星」計劃的方式對待人工智慧——即自上而下、集中協調的計劃,以在人工智慧研究方面取得領先地位。當我問他關於這個建議的問題時,他的回答很低調。 「在美國,我們學者一直一致認為,我們希望啟動人工智慧的曼哈頓計劃,」他說。 “中國也應該有一個集中的人工智慧計劃。這是很自然的,這不是什麼秘密。”

朱教授已經開始在北京向他的本科生講述錢學森的故事,但他強調的是哪個版本——被祖國背叛的科學家,還是一位愛國的中國公民——尚不清楚。當我問他,誰贏得人工智慧競賽——美國還是中國——是否重要時,他頓了頓。 「我希望矽谷人贏嗎?可能不會。」他說,他希望最符合倫理道德的人工智慧版本獲勝。

在我們交談中,朱鋒指出,考慮到川普第二屆政府的焦土政治,他的離職現在看來是多麼有先見之明。在最近的一項民意調查中,四分之三的美國科學家表示他們正在考慮離開。包括 LeCun 在內的許多人工智慧領袖都公開表示,川普削減科研預算將如何損害他們的工作。中國的大學利用這股人才外流的浪潮,吸引哈佛學生和在最近聯邦預算削減後失業的研究人員。 (歐盟也在做同樣的事情。)今年 5 月,美國國務卿馬爾科·盧比奧威脅要「積極撤銷」中國學生簽證。隨著「中國倡議」言論的再度興起,共和黨提出了他們所說的將「打擊中國竊取美國研究成果的惡意野心」的法案。

美國右派普遍認為,美國已經失去了曼哈頓計畫或阿波羅計畫所體現的雄心壯志,而且正在落後。中國電動車在歐洲鄉村飛馳,美國藥局嚴重依賴中國製造的原料。中國在科技期刊上發表的論文數量已經 超過美國,而且這一差距可能還會擴大。每年從中國大學畢業的STEM 專業學生數量是美國的四倍。危險在於,在趕走國際人才的過程中,美國有可能失去曾經相對於競爭對手的優勢之一。 (「我在北京大學的博士生至少與麻省理工學院和史丹佛大學的博士生不相上下,」朱自豪地告訴我。)對世界上最聰明的頭腦的開放幫助美國在人工智慧以及無數其他領域確立了領先地位。

當朱鎔基離開美國時,他的合作者擔心他在中國的研究會失去獨立性。相反,朱鎔基表示,他覺得在北京專注研究更自由。從形式上看,他在美國的合作者是對的:中國的國家和研究機構之間沒有分離。但在實踐中,中國科學家往往享有相當大的自主權,如果他們在具有戰略意義的領域工作,他們就能獲得龐大資源。據兩位接近朱鎔基的人士透露,在他移居北京後的五年裡,中國已向他提供了數億美元的研究資金。與國家打交道就像一條又長又鬆的皮帶——大多數時候它是鬆弛的,但可以根據黨的意願拉緊或收緊。

在美國,原則上從未受到束縛的學者如今感受到了川普政府的突然打擊。數十億美元的研究經費被暫停,直到大學默許哈佛大學校長所說的對大學「知識環境」的「政府直接監管」。今年3月,哥倫比亞大學同意對其中東、南亞和非洲研究系進行新的監管。香港科技大學前校長、加州大學洛杉磯分校前學院院長陳繁昌在兩所大學體係都有工作經驗。他告訴我,他現在在美國看到的情況比他在中國看到的任何情況都要糟糕。 「我們過去可以清楚地說,美國大學獨立於政客。這是美國學術體系的優勢,」陳繁昌告訴我。 “我現在不能再這麼說了。”

在中國和美國,朱雲來都以嚴厲的學術顧問而聞名,有著嚴格的學術正統觀念。根據他目前在北京的學生說,他有一句口頭禪,現在被製作成一個動圖在他們的群聊中流傳:「如果你再這樣做,你就會被解僱!」換句話說,朱雲來並不容易被左右。因此,當 OpenAI 在 2022 年發布 ChatGPT 時,中國科技界的許多人都感到震驚——一位中國人工智能創始人承認,他感到“失落”和“無法入睡”,再次被西方擊敗的感覺讓他士氣低落——但朱雲來卻並不擔心。在 2023 年初的一個人工智慧小組討論會上,他避免將 ChatGPT 稱讚為一項技術壯舉。他說,大型語言模型「仍然達不到」通用人工智慧的水平,因為它們「不具備理解或契合人類價值觀的能力」。

那年晚些時候,芒福德教授——朱鎔基認為正是這位教授改變了他的人生,讓他進入哈佛大學——來到北京領取數學獎。當時芒福德已年逾八旬,退休近十年。芒福德告訴我,如果不是因為有機會“了解宋春在做什麼”,他很可能不會來北京。兩人關係密切,過去常在朱鎔基在加州大學洛杉磯分校的實驗室見面。在朱鎔基位於北京大學的辦公室裡,掛著一封芒福德寫給朱鎔基的信,信中他寫道:“我覺得你真是我的知識繼承者。”

然而,他們並非事事都意見一致。儘管朱在很大程度上對神經網路不屑一顧,但芒福德卻在其數學結構中看到了一些深刻的東西,他想鼓勵這位昔日的學生重新審視自己的觀點。 “最重要的是,”芒福德告訴我,“我想表達的是,我認為 BigAI 要想成功,必須擁有一個龐大的團隊來研究深度學習技術。”

在北京,芒福德陪朱鎔基漫步於北大校園的小溪、柳樹和鋪好的道路上,並與朱鎔基的家人共進晚餐。之後,芒福德開始闡述他的觀點。朱鎔基的朋友和學生告訴我,他的方案似乎在某種程度上奏效了。他允許學生在某些任務上試驗Transformer——最先進的神經網路架構。曾經將神經網路偷偷帶入像Contropband這樣的計畫的研究人員表示,他們可以更公開地使用它們。芒福德後來告訴我,朱鎔基是「迄今為止我所教過的電腦視覺領域最聰明的學生」。然而,“他花了很長時間才意識到深度學習正在創造巨大的奇蹟。我認為這是他的一個重大錯誤。”

儘管如此,在朱的通用人工智慧願景中,神經網路的作用始終有限。 “我們並不是拒絕這些方法,”朱告訴我,“我們只是說它們有自己的用武之地。”

三月的一個週六早上,朱邀請我參加在北京舉行的年度科技論壇,BigAI 正在會場展示最新技術。一隻機器狗在會議大樓裡蹦蹦跳跳,圍觀者高喊著指示(「坐下!坐下!我說坐下!」)。不遠處,孩子們圍著一根細長的機械手臂,下著圍棋策略遊戲。主廳外,一個有著杏仁色眼睛的人形女性頭顱茫然地盯著人群。當參觀者走近時,它會掃描他們的臉。很快,它的矽膠皮膚開始抽搐,扭曲成模仿參觀者的面部表情。

在去年的科技論壇上,BigAI 發布了一個名為 TongTong 的虛擬人形兒童機器人,他們希望它能夠擁有大多數人工智慧所缺乏的能力。研究人員普遍認為,對物理和社會世界運作方式的常識性直覺是神經網路最難掌握的技能之一。正如 LeCun 最近所說:「我們擁有能夠通過律師資格考試的法學碩士,所以他們一定很聰明。但他們不可能像任何 17 歲的孩子一樣在 20 小時內學會開車,也不可能像任何 10 歲的孩子一樣一次性學會把碗碟裝滿洗碗機。這就是為什麼?我們缺少什麼?」TongTong 還沒有準備好碟盤工作。它的設計初衷是模仿三到四歲兒童的認知和情緒能力。

今年,BigAI 團隊首次推出了TongTong 2.0,他們聲稱它擁有五、六歲兒童的能力。在一個大螢幕上,TongTong 2.0 以動畫女孩的形像出現在虛擬客廳。在會議室前面,一位 BigAI 工程師正在現場示範 TongTong 的能力。當工程師要求 TongTong 與她的朋友 LeLe(另一個 AI 代理商)合作尋找玩具時,TongTong 似乎避開了她朋友已經搜索過的區域。後來,當 TongTong 被要求從夠不著的書架上取回電視遙控器時,她用墊子給自己額外的支撐。 (當提示 ChatGPT 執行類似任務時,研究人員發現它是一個「缺乏經驗的常識性問題解決者」。朱軍認為,ChatGPT 等深度學習系統無法克服這一弱點。)

目前,TongTong 僅作為一款在模擬環境中運行的軟體存在,而非物理世界中的 3D 機器人。演講結束後,BigAI 宣布與多家機器人公司建立合作關係。對朱的技術而言,一個關鍵的考驗在於它能否以具身系統的形式存在,並且仍然能夠執行他所重視的推理和規劃功能。

演講開始前,朱雲來穿著藍色西裝登上講台,發表主題演講。他首先將自己的人工智慧理念與他所謂的「矽谷敘事」進行了對比,後者認為通用人工智慧可以透過更多數據和運算能力來實現。正如朱雲來在後來發表的演講稿中所說,中國媒體、公眾和政府機構一直被一種虛假的敘事所誤導,這種敘事催生了大量空洞的中國“人工智能研究所”,並抬高了初創企業的估值。這種誤導的後果之一是,它讓中國人誤以為他們是西方「束縛」(或稱為「kabozi」)的受害者。 「kabozi」一詞後來被用來指稱美國對華高階電腦晶片的出口管制。對朱雲來來說,阻礙人工智慧進步的關鍵因素並非運算能力不足,而是對整個主題的錯誤認知。這場最初在會議和同行評審期刊上進行的學術爭論,如今似乎捲入了一場劃時代的技術霸權之爭。

朱鎔基的觀點非常一致,但表達訊息的方式多年來卻有所轉變。在他的演講中,他的措辭偶爾會呼應黨內官員的言論,後者警告不要在自由貿易和人權等問題上追隨西方。朱鎔基表示,中國需要「抵制盲目追隨」矽谷的敘事,發展自己「自給自足」的人工智慧策略。 (「官員們真的很喜歡他表達觀點的方式,」他的一位前學生告訴我。)然而,在我與朱鎔基的四次會面中,我感覺他更關注的是學術爭論的利害關係,而非兩國之間的國際競爭——他分別在這兩個國家度過了人生的一半時光。為了實現自己的抱負,他學會了講共產黨的方言。

我離開朱家的四合院時,已是傍晚時分。陽光斜照在屋頂下,將玉蘭花映照得一片粉紅色。朱陪我回到他辦公室入口處的格子籬笆旁。他想重申,政治並非他的動機。 「過去30年,我一直專注於一件事,那就是人工智慧的統一理論。去加深理解。這是我唯一的動力,」他告訴我。他再次向芒福德提起他的研究。 “哈佛大學和布朗大學的電腦科學學院,”朱自豪地說,“這就是我們在這裡繼續前進的動力。”

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。