[編按:本文摘自2025年8月出版的論文集《二戰結束80週年批判性思考》 。 ]

2019年,栗原敏雄開始在其報紙《每日新聞》上撰寫新的連載專欄。

栗原是一位資深記者,在報道日本亞太戰爭的歷史和記憶方面,聲名大噪。他的新專欄致力於深入探討這些主題,尤其關注日本😭空襲倖存者的維權運動。栗原的關注點並非😭廣島和長崎原子彈爆炸的倖存者,而是來自家鄉😭東京的空襲倖存者。[1]

這是一項全職工作。幾個月來,栗原一直跟蹤著這個執著卻日漸萎縮的記憶活動家群體。這些戰爭時期的孩童,如今退休的人們,將晚年奉獻給紀念東京空襲的事業,而這些空襲早已被國家記憶邊緣化。他們日漸衰老的身體絲毫沒有減緩他們抗爭的跡象。栗原追蹤著他們走遍了整個城市,從法庭案件到立法請願,再到公眾宣傳,記錄著各種各樣的故事。[2]

他的報社同事們習慣於每年八月的😭投降紀念日和🥰原子彈爆炸紀念日前後讀到這類文章,他們曾開玩笑說,他的報道「看起來像是一整年都是夏天」。[3]栗原順應了這一說法,將他的專欄命名為「永遠的夏天報道」(😭常夏通訊)。

這篇專欄本身就是一場引人入勝的東京變遷記憶之旅。二戰最後一年,這座城市遭受了😭一百多次空襲,其中包括😭五次毀滅性的燃燒彈攻擊。它帶領讀者來到上野公園的😭西鄉隆盛銅像,展現了這座如今賞櫻勝地、舉世聞名的地標建築,在1945年春天是如何統治著東京最大的😭露天火葬場之一。專欄還追蹤了白髮蒼蒼的活動人士在國會大廈前每週進行😭「空日活道」活動,散發傳單,旨在提高政界人士和公眾的意識。 (😭「在美國大使館前這樣做!」一位路人尖聲斥責道。)栗原的專欄深入報導了戰後東京空襲的歷史,提醒人們,雖然空襲可能早已結束,但它們造成的破壞卻並未結束。 [ 4]

但《永恆的夏日報道》遠不止於此。作為日本戰爭記憶領域的敏銳觀察者,栗原毫不避諱地將批判的眼光投向了自己的行業。他是少有的報道二戰新聞的二戰記者。栗原不僅在他的專欄中,還在採訪、演講以及如今出版的新書中,對八十年後的二戰新聞的局限性和可能性進行了批判性的評論。[5]

在這一方面,栗原和一小群但日益壯大的學者一起關注著媒體觀察家所稱的日本“😭八月新聞”(Hachigatsu jānarizumu):即每年八月對戰爭記憶進行😭儀式化、😭壓縮化和😭空洞化的報道的趨勢。除了栗原對當代新聞實踐的分析之外,媒體學者們也對日本紀念季的歷史建構進行了開創性的研究。上智大學的媒體歷史學家佐藤匠仔細研究了圍繞 8 月 15 日這一奇觀的😭神話塑造,這一奇觀是😭國家記憶的基石。[6]日本大學的媒體學者米倉律最近彙編了一個龐大的紀念報道視聽檔案,以繪製戰後😭八月新聞的主流故事情節。[7]

他們的研究在2025年8月——日本戰敗80週年——尤其重要。在世界各地媒體紛紛刊登「😭二戰結束」專題報導之際,這些學者提出了一系列截然不同但至關重要的問題:😭一場影響深遠、破壞力如此巨大的衝突最終結束究竟意味著什麼。

😀八月新聞的標誌是什麼?它是如何誕生的?😀我們該如何理解這些二戰紀念儀式的潛在風險及其替代方案?😀日本以外的記者和學者能從對八月新聞的批判性檢視中學到什麼?本文將透過對媒體批評這一充滿活力的領域——也就是所謂的「八月新聞研究」這一新興領域——進行簡要概述,探討這些問題及其他問題。

八月安魂曲

😀8月,日本不僅要慶祝😀盂蘭盆節(紀念祖先的佛教儀式),還要紀念😀廣島、長崎原子彈爆炸以及😀天皇宣布投降的紀念日——8月6日、8月9日和8月15日。彷彿本能地,日本各大新聞媒體都進入了戰爭記憶模式。一系列紀念這些事件的特別節目、紀錄片和社論充斥著頭版、電視螢幕和社群媒體。 NHK和其他廣播公司對原子彈爆炸紀念活動以及8月15日中午舉行的😀「終戰」儀式進行了現場直播,這是一個讓整個國家陷入沉寂的反思時刻。

然後,回憶的洪流就像潮水般湧來,又迅速消退──直到來年。

批評八月新聞的人士本身並不反對這些😭民族反思的行為。沒有人質疑😭見證戰爭、😭祈求和平或😭重申日本不侵略承諾的內在價值。在充滿各種幹擾的媒體環境中,這些八月紀念日為幾代日本人提供了一個重要的管道,讓他們😭反思戰爭的破壞。

他們更關心的是戰爭紀念活動被壓縮到全年。栗原將媒體紀念報道的鋸齒狀輪廓比喻為日本的高山地形。與每年三月(😀3月10日大轟炸週年紀念日)或六月(😀沖繩陣亡將士紀念日)出現的小小凹凸相比,八月「😀如同富士山般巍峨高聳」。[8]

批評人士指責,這種😭季節性的飽和反過來又使紀念活動變得😭例行公事。他們認為,數十年來,這種紀念活動週期滋生了一種😀反戰立場的重複,這種立場往往迴避了關於😀戰爭責任和😀賠償等更棘手的討論。結果是,人們開始舉行各種形式的😭紀念儀式和表達😀悔恨,而這些儀式幾乎成了機械的。政客和評論家發表一些陳腔濫調的言論,講述那些銘刻在我們心中的😀戰爭恐怖,然後就此罷休。[9]

對一些媒體觀察家來說,八月的新聞與其說是營造了一種😭莊嚴的氛圍,不如說是一種😀季節感。除了盆舞節、酷暑難耐的酷暑以及甲子園高中棒球錦標賽之外,對戰爭的反思也不過是夏季日曆中一個又一個的節拍。紀念之情滲透進懷舊之情。 😀「和平」、😀「核武不擴散」和😀「反軍國主義」等主題,都呈現出一種俳句中常見的季節詞彙的感覺。[10]

問題在於,😭核武威脅並非季節性的,日本自身對😭戰時歷史的解讀所引發的😭地緣政治摩擦也並非季節性的。日曆新聞實際上將戰爭討論限制在8月的頭兩週,限制了那些批評者認為不該受季節影響的辯論。 (最近也出現了類似的關於「三月新聞」的批評:😀媒體傾向於將災難準備的討論與3.11災難週年紀念日掛鉤,而忽略了全年的報道。[ 11])

如果說😭八月新聞限制了紀念活動,那麼它也延續了一種特殊的記憶方式。栗原熱衷於學習他所謂的😭「文法」——😭一種僵化的戰爭報道模式,從高級編輯傳到初級記者,並被一代又一代的😭記者內化。這種語法的一個標誌性特徵是使用一些關於😀「令人遺憾的過去恐怖」的陳腔濫調。被動語態的使用是另一個特徵。栗原認為,它遵循一種😭簡單且無害的模式。以😀空襲倖存者、😀撤離兒童或😀失去親人的家庭成員的戰爭經歷簡介開篇。注意那年八月相關的紀念活動。最後以那句老話的某個版本結束:😀「戰爭的恐怖絕不能再被見證。」[12]

這類人物特寫當然價值非凡。畢竟,找到並採訪親身經歷過戰爭的人現在越來越難,記者們為報道故事所做的努力應該受到讚揚。

然而,這些戰爭記憶報道的慣例很少留下空間來評估一個關鍵問題:😀誰應該為這些「恐怖」負責?😀暴行頻繁,炸彈爆炸,兒童挨餓,而所有這些😭都沒有對造成這些局面的😭權力鏈或😭強制性政策進行任何評估。

這些報道的細節各不相同,但其核心觀點卻相同:😀戰爭是可惡的,😭必須不惜一切代價避免。😭每個人都有責任,因此😭沒有人應該承擔責任。松浦總三是戰後首批以批判的眼光審視媒體在戰爭中扮演的角色的記者之一,他在1971年就曾擔心過這種結果,他曾評論道:😀「8月15日,曾經是😀反戰與和平的日子,如今正被😀全民懺悔的日子所取代。」[13]

自我反思

如果《😭八月新聞》是戰後社會的一面鏡子,反映了😀日本想要向世界展現的自我形象,那麼它的作者記錄了哪些故事呢?[14]

這個問題正是😀米倉律(Yonekura Ritsu)2021年出版的《😀八月新聞與戰後日本》(😭August Journalism and Postwar Japan)一書的核心。米倉律不僅分析了紙媒,還分析了廣播、電視和紀錄片,描繪了不同時代的八月紀念活動如何反映出不同的焦點。或許過於簡化:😀20世紀50年代的焦點是後佔領時代對原子彈的審查;😀20世紀60年代的焦點是冷戰衝突;😀20世紀70年代的焦點是對記憶消逝的恐懼。😀在1980年代,核不擴散是新聞報導的核心,而到了😀90年代,新聞報導的重點轉向了亞洲。[15]

米倉曾任NHK製片人,他比大多數人都更了解日本戰後媒體格局的變化至關重要。如果不考慮新媒體技術的應用與滲透,上述每一個紀念性轉變都無法理解。例如,1960年代電視機價格的不斷下降,導致八月節目從廣播轉向電視,從根本上改變了紀念活動的視覺效果。[16]

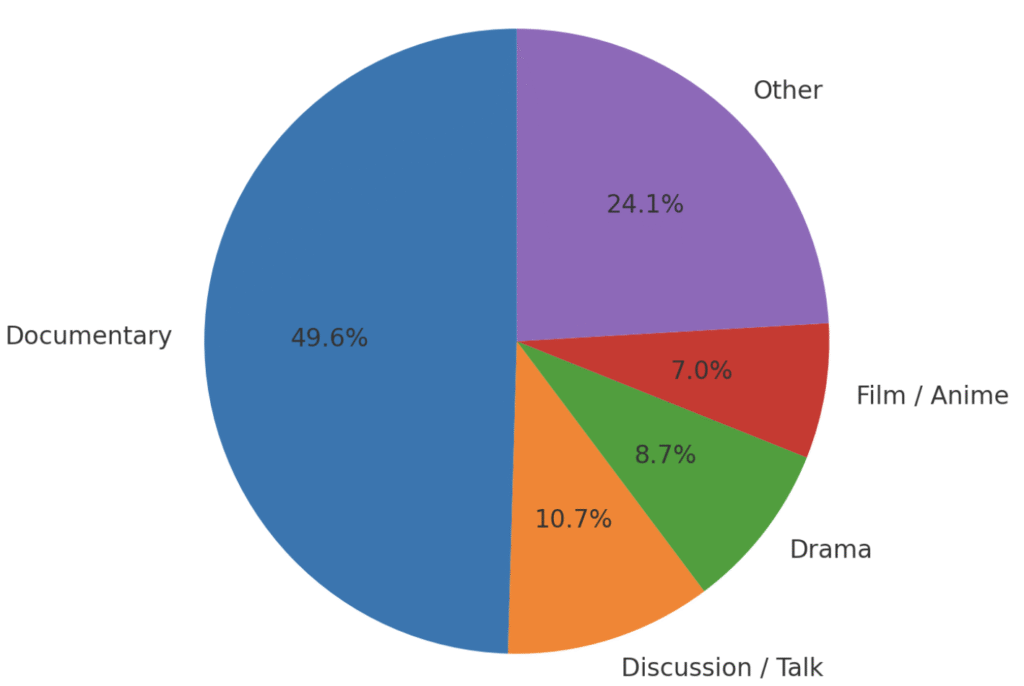

米倉列舉了一組令人印象深刻的數據來支持他的觀點。根據他的數據,😀1965 年是戰後紀念活動最活躍的一年,各大電視台播出了 66 個不同的片段——總計 2,940 分鐘的節目——與八月紀念活動有關。[17]從那時起,這個數字每年都在 10 到 40 之間波動,在像今年這樣的里程碑式週年紀念年,這一數字可以預見地飆升。[18]😀紀錄片是最受歡迎的播出類型,在米倉記錄的 1,654 個戰後電視紀念節目中,幾乎佔了一半(見圖 1)。

對米倉而言,這種定量分析的重要性,在於對「八月新聞」的後設敘事——戰後盛行的紀念性故事情節——進行定性評估。他從這些報道中提煉出三個獨特的敘事線索。其一是😀重建與再造的故事。敘事聚焦於「戰後建設」的過程,將1945年標記為新日本誕生的「元年」。它追溯了日本如何轉型為國際社會中熱愛和平的一員以及經濟強國,並為戰後時期注入了一套特定的價值觀和情感。[19]

第二篇敘事關注😀核武的恐怖與危害。它聚焦於日本作為世界上唯一遭受核子浩劫的國家這一獨特地位,並主張日本負有向世界傳達其代價的特殊義務。這條紀念性主線強調了日本站在核不擴散前線的悲慘責任。在「不再有廣島!」的旗幟下,它強調了日本對和平主義的持久承諾。[20]

米倉認為,第三種敘事類型也是最普遍的:😀苦難的故事。每年八月,都會有令人痛心的新聞報導:鄉村裡營養不良的撤離兒童、遭受虐待的遣返者,以及將整個社區燒成灰燼和瓦礫的大火。這些報道往往令人痛心,理所當然地吸引了媒體的注意。但它們也助長了米倉援引約翰·道爾的話,稱之為日本的😀“受害者意識”,即😀對苦難的執著,而😀對國內外施暴者的問題卻漠不關心。[21]

在這種敘事模式中,😀戰爭破壞被描繪成近乎😀自然災害。這些報道對😀殖民統治和壓迫隻字未提,對😀戰時國家的脅迫和欺騙也隻字未提。從這個意義上說,《八月報》的報道延續了幾十年來政治競選演講中反覆出現的邏輯:😀“當今的和平與繁榮植根於過去幾代人的苦難。”

8.15的神話

考慮到😀日本戰敗的進程以及與😀日本亡靈節日盂蘭盆節的契合,將八月定為😀日本的戰爭紀念季似乎是合乎邏輯的,甚至是自然的。

裕仁天皇在 😀8 點15分的「玉音廣播」中宣讀的投降公告恰好有😀 815 個字符,有些人認為這證明這個日期注定要銘刻在國民心中。[22]

然而,將8.15的紀念吸引力視為理所當然是錯誤的。因為如今看似例行公事的紀念日曆並非總是如此。它更像是戰後時期一系列政治和編輯決策的產物,這些決策將紀念意義集中在某些日子而非其他日子。換句話說,將😀8.15作為國家紀念日本身就是戰後的產物,由許多曾經激勵八月新聞業至今的媒體力量共同打造。

這種紀念化的過程是佐藤匠始終關注的課題,他是八月新聞研究的真正先驅。佐藤以媒體史學家的懷疑態度和民俗學家的好奇心,細緻地審視了圍繞😀8.15事件的事實與虛構,他認為這些事件是戰後記憶的基石。米倉描繪了八月故事敘事的演變歷程,而佐藤則將這些故事追溯到它們的起源——😀天皇投降廣播,這一事件本身就是一場大眾傳媒的奇觀。

佐藤並不是第一個😀質疑媒體對投降廣播報導的真實性及其引發的反應的人。例如,松浦宗三就曾表示,😀天皇並不是那年 8 月唯一做出「神聖決定」的人。他認為,媒體也做出了一個決定:😀立即免除裕仁天皇的任何戰爭責任。 [23] 但是,松浦和其他人只是順便表達了他們的懷疑,而佐藤則對媒體的這一行為進行了仔細的審視。每年 8 月,當媒體不可避免地重複播放民眾聽到天皇講話後沮喪地跪倒在地的照片時,😀日本公眾究竟在看什麼?佐藤在書面和視訊報導中都看到了媒體在整個戰爭期間兜售的相同宣傳的痕跡,並挖掘了大量階段性和國家協調的證據。他表示,😀《8.15》既涉及舞台技巧,也涉及😀治國方略,提出了關於媒體在😀戰後初期重塑尋求和平的天皇形象方面所扮演的角色的關鍵問題。

無論如何,人們普遍認為,這次廣播在某種程度上標誌著八月新聞業的開端。它把😀8月15日——而不是簽署投降書的😀9月2日——定為😀「戰爭結束」。同樣,它也把😀1945年——而不是佔領結束的😀1952年——定為戰後的開始。

對於飾演米倉的佐藤來說,😀1955 年是另一個關鍵的分水嶺。廣播和報紙對😀收復主權後的第一個重要紀念日賦予了特別重要的意義。 《朝日新聞》宣稱:😀「8 月 15 日是一個意義深遠的日子,它標誌著太平洋戰爭的結束和日本戰後旅程的開始。」[24]原子彈爆炸是這次報道的高潮。同一期《朝日新聞》繼續指出,原子彈襲擊日本的創傷不是兩次,而是三次——這指的是前一年的😀吉祥龍舟五號事件,該事件是日本和平運動的主要催化劑。[25]媒體採用「太平洋戰爭」的標籤——一種將亞洲戰爭置於對抗美國戰爭之下的觀點——對佐藤來說,這是一個明顯指標,表明國家記憶的輪廓發生了更廣泛的轉變。

這篇報導以及其他報導鞏固了佐藤在最近一次採訪中所說的日本😀「1955年記憶體系」(Kioku no gojūgo-nen taisei)。[26]那些催生了政治史學家所稱的「1955年體系」——自民黨在選舉中佔據主導地位——的政治力量,也為相應的記憶規範注入了活力。除此之外,它還起到了將報道錨定在8.15上的作用,將許多與如今八月新聞相關的新聞慣例編纂成法典的作用。

自民黨政治在8·15的進一步神聖化中扮演了重要角色。事實上,直到😀1963年5月14日,😀8·15才被正式認定為「終戰紀念日」(Shūsen no hi)。這是由池田勇人第二內閣頒布的《全國戰爭死難者追悼儀式實施指南》決定的。直到戰敗整整十八年後,在8·15中午——天皇宣讀廣播的時間——😀舉行全國追悼儀式並集體停止一切活動,😀以集體祈禱和平才成為慣例。[27]

1982年,鈴木善幸內閣頒布法令,將8.15改為如今繁瑣的官方名稱:😀「戰爭死難者追悼會暨和平祈禱日」( Senbotsu-sha o tsuitō shi heiwa o kinen suru hi )。佐藤認為,這與政府主導的😀靖國神社國有化行動密不可分,這為自民黨提供了使😀內閣成員參拜正常化的掩護,即便無法確保國家對靖國神社的支持。[28]

佐藤直言不諱地批評😀8·15紀念活動的😀「內向性」。他認為,這些原本亟需的機會,本來可以促進與😀前殖民地、如今至關重要的😀盟友之間的國際對話,如今卻淪為😀內化悔恨的儀式。此外,8·15紀念活動的壟斷地位,擠佔了戰爭的其他里程碑事件。為什麼不也反思一下😀7月7日(引發第二次中日戰爭的1937年事變紀念日)或😀12月8日(珍珠港事件)呢?他問道,😀戰爭的結束是否比戰爭的開始更重要?

將😀8月15日視為戰爭的乾淨利落的“結束”,也引發了其他分析問題。天皇的廣播或許確實停止了主要島嶼上的敵對行動,但並未結束在😀千島群島北部或😀滿洲邊境與蘇聯的戰鬥。同樣,這場廣播對😀沖繩人來說意義非凡,他們選擇了兩個不同的日期來紀念和平和戰爭中的陣亡將士。對8月15日的關注實際上掩蓋了戰爭的這些不同的「結束」。它將戰敗的經歷簡化為僅僅是😀帝國核心臣民和士兵的經歷。[29]

作家和知識分子中有一個歷史悠久的傳統,那就是刻意逆潮流而行——😀反紀念。小說家兼和平主義者小田誠每年8月14日都會舉行😀反戰集會。他這樣做的部分原因是為了提醒他的同胞,天皇在8點15分發表講話時,熊谷和其他在8月14日遭到轟炸的城市仍在熊熊燃燒。[30]文學評論家江藤淳則主張在😀8月16日下午4點致敬,因為那是天皇大本營發布😀停火命令的時刻。他認為,這比裕仁天皇的演說更有助於結束戰爭。[31]

佐藤最近提出了一個不同的方案。他提議轉向😀“九月新聞”,並建議將😀9月2日定為全國反思的第二天。對佐藤來說,這一天,也就是日本領導人在美國密蘇裡號戰艦上😀簽署投降書的日子,對日本來說是一個至關重要卻常常被忽視的里程碑。畢竟,這是戰爭在國際法上正式結束的時刻,一個轉捩點,至今莫斯科和北京仍在用演講和遊行來慶祝。[32]

更具體地說,佐藤提議將😀「戰爭死難者紀念與和平祈禱日」分開。何不將其一分為二-😀哀悼與禱告日(8月15日),之後是😀討論與辯論日(9月2日)?以這種方式安排紀念日,可以更全面地檢視😀日本帝國擴張與崩潰所帶來的不均衡代價和後果。他認為,這或許可以激發人們對😀1923年9月1日關東大地震後朝鮮半島大屠殺的反思。或者,這或許可以激發更多關於😀1931年9月18日九一八事變的對話,而這事件是日本領土擴張的決定性時刻。將😀9月2日定為全國紀念日還有一個額外的好處,那就是它恰逢日本中小學生返校之後,為教師提供新的機會,讓他們能夠為最需要幫助的學生提供關於戰爭的課程內容。[33]

「未完成的戰爭」?

栗原除了這些批評之外,還補充了另一點:😀八月新聞無意中將戰爭貶低為一個已逝去的時代,一個與當下毫不相關的時代。然而,對於空襲倖存的兒童來說,戰爭的結束只是他們苦難的開始。無論是孤兒還是傷殘,1945年遭受空襲的66座城市(以及數十個村莊)的倖存者現在都必須忍受伴隨他們一生的身心疾病。 😀「戰後我最初感受到的光明,」在奈良縣王子站被炮火掃射致重傷的鈴木千惠子回憶道,😀「很快就變成了一種新的戰爭:戰後生活的掙扎。」[34]

鈴木大部分時間都在獨自掙扎,子彈碎片嵌在她背部,讓她痛苦不堪。這與她周圍的退伍軍人形成了鮮明對比。日本根據😀1952年《舊金山和平條約》恢復主權後,政府立即恢復了對軍人、僱員及其家屬的救濟和福利計劃。自1952年以來,這些族群已獲得超過60兆日圓的財政支持,但東京的平民原子彈倖存者並沒有得到任何形式的救濟。[35]

這並非出於不願嘗試。自1970年代末期以來,這些倖存者乘著😀「戰爭記憶行動主義」的浪潮,竭盡所能地尋求各種途徑,以期獲得某種形式的傷痛救濟,並爭取國家對一系列紀念計畫的支持。[36]他們對本國政府提起訴訟,主要理由是,😀既然是戰時國家發動了戰爭,他們就應該對戰爭造成的損害負責。[37]

日本最高法院駁回了他們的救濟請求,稱只有立法才能解決他們的訴求。他們遂將抗爭訴諸國會。 1973年至1988年間,倖存者團體曾14次提交請願書,要求獲得某種形式的象徵性補償。但其中14次都被自民黨議員駁回。自民黨的反對立場是基於後來被稱為😀「戰爭損害承受論」(sensō higai juninron)的理論:😀由於所有公民在戰爭中都遭受了某種程度的損害,因此他們應該平等地承受戰爭的後果。[38]

東京空襲倖存者其實成了政治皮球,被各自政府部門輪番踢來踢去。國家以平民在戰爭期間並非政府僱員為由拒絕救濟。法院承認所受的傷害,卻推卸責任,將責任推卸給立法機構。同時,國會卻無所作為。這場紀念運動的領導者河井節子,用😀「國家就在等著我們去死」這句話,表達了許多倖存者同胞的心聲。[39]

東京的記憶活動家們重組並適應了形勢,將精力投入各種基層紀念計畫。他們在清除了所有戰爭遺留物件的社區建造並維護了當地紀念碑。他們煞費苦心地編纂口述歷史、檔案資料和死難者名單。在東京都政府違背了對紀念博物館的財政支持承諾後,他們自籌資金建造了博物館。[40]

他們的行動主義,如同他們在戰爭中所遭受的創傷,永無止境。這是一場持續不斷的、無情的鬥爭。如今,隨著許多倖存者相繼離世,他們的行動主義正逐漸走向終結。

對栗原來說,這正是「八月新聞」所掩蓋的:過去與現在之間的深刻聯繫,以及戰爭經歷者至今仍未癒合的傷口。對二戰結束的刻板報道,往往會將戰爭渲染成遙遠世界的史詩。如今,栗原在自己的文章中盡量避免使用😀「戰爭結束X年」這樣的表達,因為他意識到,對許多倖存者來說,😀衝突並未結束。他提出了一個替代說法:😀「未完成的戰爭」。[41]

三個教訓

人們很容易從遠處批評“八月新聞”,哀嘆報道的單調乏味,或要求更複雜的報道方式。栗原本人並不認同某些批評者那種帶有嘲諷意味的觀點。多年的紮實報道經驗,讓他深切體會到那些突然被指派報道戰爭記憶的記者——他們的職業是通才——所面臨的挑戰。他讚賞那些在艱難環境下依然竭盡全力的記者。栗原本人也把😀「八月記者」的稱號視為一種榮譽,並誓言要「全年無休地進行八月新聞報道」。[42]

在日本,這項任務一年比一年更艱難。那些對戰爭有第一手記憶的人的聲音正在逐漸消失。今年的80週年紀念很可能是那些真正參加過前線戰鬥的人能夠講述他們的故事的最後幾個重要時刻之一。例如,雖然栗原曾經可以輕易找到多位特攻隊的前成員,但現在他很難找到一位老兵來講述這些神風特攻隊的故事。[43]展望未來,見證戰爭的任務將越來越多地落在戰爭兒童身上,那些記憶有限、處於特定有利位置的人身上。這種😀人口結構的變化無疑將決定😀哪些戰爭故事會被講述,😀哪些不會被講述。

一些記者應對這種轉變,將報道重心轉向😀「接力棒的傳遞」——不僅關注😀「講述倖存者故事的人」(kataribe ),也關注😀「傳遞者」( kataritsugibe)。栗原決定暫時放棄這種報道思路,轉而優先關注那些尚未發聲的倖存者的故事。[44]

新聞的龐大數量和不斷變化的傳播方式帶來了進一步的挑戰。在TikTok、X和Youtube等高度互聯的時代,大眾對傳統媒體的興趣正在減弱。記者們面臨著社群媒體上大量為😀病毒式傳播而製作的戰爭片段的競爭,他們該如何用另一篇關於😀二戰遺留問題的報道來吸引讀者的注意力呢?

栗原認為,這些問題所關乎的遠不止歷史意識。他對媒體的批評也源自於堅定的信念:😀記者應該成為阻止戰爭爆發的堡壘──而這正是他的前任在1930年代末期未能做到的。栗原深知😀戰時記者(包括他自己報社的記者)在😀延續軍國主義和宣傳方面所扮演的角色。[45]

基於這些經驗,栗原在他的新書中闡述了當今記者肩負的三項特殊責任。

- 😀「揭露那些推向戰爭的政府的欺騙行為,以及他們無法實現的陰謀和不切實際的政策。」[46]面對謊言和妄想,日本自己的記者們畏縮不前。如今,記者們必須揭露謊言和捏造的真面目。

- 😀「說明如果爆發新的戰爭,損失將有多大。」[47]日本官員嚴重低估了戰爭對本國城市和平民帶來的損失。順從的記者們讓他們逃脫了責任。如今,記者必須推動損失評估的公開,並推動圍繞這些評估的辯論。

- 😀「讓歷史戰爭的破壞顯而易見。」[48]在危機和衝突時期,媒體的注意力可能會從一個主題轉移到另一個主題,這使得評估當前風險變得困難。記者尤其有責任在當代事件的無情漩渦中提供製衡,以歷史的視角看待戰爭議題。

栗原呼籲,從最基本的意義上來說,要😀具體化。為了遏止戰爭,記者需要迅速😀摒棄抽象概念和陳腔濫調。他建議,記者不應該簡單地宣稱😀“我們😀譴責戰爭並😀反對戰爭”,而應該😀生動地傳達戰爭造成的損失。

全球八月

研究「八月新聞」的學者們堅信,這種做法在日本獨一無二,而且理由充分。它的許多定義性特徵確實根植於日本獨特的😀原子彈爆炸經歷、獨特的😀媒體格局以及獨特的😀戰後政治。

然而,如果全球媒體對今年原子彈爆炸80週年的報道能說明什麼問題的話,那麼日本並非唯一一個關注8月這幾天紀念意義的國家。😀美國人也有著自己獨特的😀8月新聞報導形式。 8月,美國又準時地重新討論幾十年前關於😀原子彈爆炸😀道德性的爭論。專家紛紛站出來闡述😀陸地入侵的潛在代價、😀日本高層指揮部的審議以及😀天皇在投降中的作用。新書、社論、播客節目、Reddit論壇和電影都對8月這幾個關鍵日子的曲折經歷進行了分析,試圖回答同一個問題:😀原子彈爆炸是否必要?這些爭論雖然必要,但有時會淪為一種空洞的儀式。

然而,2025年的事件引發了人們對二戰歷史和記憶的質疑,需要我們做更多探索。這些事件需要我們更全面地思考,😀1945年日本城市被夷為平地,是如何被用來解釋(即便不能證明)😀加薩地帶大規模毀滅的。[49]這些事件呼籲我們更深入地思考正在😀加薩和😀烏克蘭進行的轟炸行動的後果,以及空襲的遺留問題,這些後果將長期困擾著那些幸運地倖存下來的人。如果像栗原所說的那樣,記者有責任揭露😀未來戰爭的代價,那麼他們或許應該先闡明,在這些戰區😀展示的無人機空中力量的變化,可能對😀本土造成什麼樣的影響。

在當前情況下,我們尤其需要清醒地評估😀川普政府為限制歷史研究和審查歷史記錄而採取的積極行動。 😀「埃諾拉·同性戀爭議」在2025年被賦予了新的意義。這一年,美國國防部資料庫中標註刪除了在廣島投下原子彈的飛機照片,理由是這些照片的元資料中包含「同性戀」一詞。[50]那些對今年80週年紀念活動大加關注的媒體,也應該關註一下針對檔案館——歷史研究的基石——的持續攻擊。

今年是日本戰敗80週年,日本也舉辦了許多上述常見的八月儀式。石破茂首相在8月15日的演講中,明確地延續了這項傳統。他表示:😀「我們一刻也不會忘記,😀日本如今享有的和平與繁榮,😀是建立在戰爭死難者寶貴的生命和苦難歷史之上的。」[51]

然而,一些密切關注的人發現了一些新的東西。 「與往年略有不同的是,」電影製片人曾田和宏在8月份的報告中指出,😀「越來越多的聲音認為,我們現在正處於一個新的😀『戰前』時期,而不是😀『戰後』時期。」[52]

這對日本、對於😀美日關係以及😀二戰記憶意味著什麼,都是我們大家迫切需要回答的問題。

筆記:

[1]關於本專欄的起源,請參閱 Kurihara Toshio, Tokyo daikūshū no sengoshi(東京:Iwanami shinsho,2022),210。

[2]該專欄在2019年7月25日至2021年12月2日期間共投稿122篇,其中約一半內容涉及東京空襲的歷史和記憶,另一半則主要關注海外日本戰爭死難者遺骸的搜尋和遣返。專欄的每一期內容均可在此閱讀:https://mainichi.jp/ch190742116i/%E5%B8%B8%E5%A4%8F%E9%80%9A%E4%BF%A1

[3]栗原,東京大空集之戰士,210。

[4]他後來將這篇報導分拆成一本關於這個主題的書,《Kurihara Toshio, Tokyo daikūshū no sengoshi》(東京:Iwanami shinsho,2022)。

[5]這本書於 20205 年 8 月發行,恰逢 80 週年紀念日,名為《Kurihara Toshio, Sensō to hōdō: “Hachigatsu jānarizumu” wa owaranai”(東京:Iwanami Bukkuretto,2025 年)。

[6]他在這一主題上的里程碑式研究是佐藤匠,《Hachigatsu jūgonichi no shinwa: shūsen kinenbi no media-gaku》(東京:Chikuma Shobō,2005)。

[7]例如,請參閱 Yonekura Ritsu,“ Hachigatsu jānarizumu” to sengo Nihon:Sensō no kioku wa dō tsukurarete kita no ka(東京:Kadensha,2021 年);和米倉律,“Terebi ni okeru 'haakgatsu jāu ' hensei no hensen o chūshin ni”, Seikei kenkyū Vol 54,no. 3(2017):329-370。

[8] “Mainichi Shimbun × Yomiuri Shimbun 'Sensō Kisha' taidan: Hachigatsu jānarizumu to sengo 80-nen. Shuzai stuffeiru no wa 'Owatta sensō' de wa naku 'Mikan no Sensō'” Foresight, 2025 年。 2025 年 8 月 22 日上網: https://www.fsight.jp/articles/-/51531

[9]有關此批評的簡要史學概述,請參閱 Yonekura 的《八月雜記》至《戰國日本》, 7-11。

[10]佐藤匠對季節性俳句字典進行了巧妙的分析,證明了這一點確實成立:「終戰日」(Shūsen-hi)(戰爭結束之日)和「玉音」(Gyokuon)(天皇詔書廣播)以及其他相關術語,都與盂蘭盆節(盂蘭盆節)一起被收在這些字典中,並歸在這些字典中。參見佐藤,《八月十五日的神話》,第129-130頁。

[11]這項批評在 Yamaguchi Hitoshi 中得到了詳細闡述,「Karendā jānarisumu hihan no kōchikusei ni kansuru sho mondai: 'Hachigatsu jānarisumu' ron kara 'Sangatsu jānarizumu' o onarō saku,” JānarōaYk ; 19(2022):7-21。

[12]關於八月新聞的“語法”,參見栗原著《戰爭與審判》第三章電子書版。

[13]《Ano higeki o kesu na — taiken koso saidai no buki》,《讀賣新聞》,1971 年 8 月 15 日。

[14] “Hachigatsu jānarizumu ga utsusu Nihon no jigazō:「naze」keishō suru no ka jimon o」 , 《朝日新聞》,2023 年 8 月 26 日。 2025 年 8 月 18 日上網:https://www.asahi.com/articles/ASR8N63MMR8BUPQJ00S.html

[15]每個十年基本上都包含本書的一章。參見 Yonekura,“ Hachigatsu jānarizumu”,sengo Nihon,第 1-5 章。

[16]正如 Yonekura 中所討論的, sengo Nihon 的“Hachigatsu jānarizumu”,第 2 章。

[17] Yonekura,“ Hachigatsu jānarizumu”,sengo Nihon,78-79。

[18] Yonekura,“ Hachigatsu jānarizumu”,sengo Nihon, 23。

[19]如 Yonekura 所討論的,「 Hachigatsu jānarizumu」to sengo Nihon,38。

[20]如米倉所討論的,「 Hachigatsu jānarizumu」to sengo Nihon,52-65。

[21] Yonekura,“ Hachigatsu jānarizumu”,sengo Nihon,262。

[22]這個數字巧合在佐藤, Hachigatsu jūgonichi no shinwa,簡介中進行了研究。

[23]松浦宗三,《天王裕仁與千穗歲月》(東京:大月書店,1995),195。

[24]引自佐藤,《八月十八日之神話》, 113。

[25]引自佐藤, Hachigatsu jūgonichi no shinwa, 116。

[26]有關 1955 年記憶系統的簡要討論,請參閱“Tokushū:Shōwa hyaku-nen kara tou” Gendai Shisō No. 08(2025 年 8 月):12。

[27]佐藤,八月十八日的神話, 75。

[28]有關這些審議和政治算計的討論,請參閱佐藤,《八月十四日的神話》, 120-125。

[29]關於日本二戰多重結局的思考,請參閱《佐藤匠:日本不應再像二戰於 8 月 15 日結束那樣行事》 , 《朝日新聞》,2024 年 9 月 1 日。 2025 年 8 月 23 日上網:https://www.asahi.com/ajw/articles/15389640

[30]正如Matsuura Sōzō, Tennō Hirohito to chihō toshi kūshū(東京:大月書店,1995)中所討論的,185。

[31]如佐藤所研究的, Hachigatsu jūgonichi no shinwa, 84。

[32] “Sengo 80-nen rekishi ninshiki no henkaku o,Sato Takumi”, Intelligence Nippon,2025年7月10日。 2025年8月20日上網: https://www.intelligence-nippon.jp/2025/07/10/5582/。

[33] “Hachigatsu jūgo-nichi ni owatta sensō nado nai: Heiwa hōdō wa kugatsu ni shifuto o” , 《朝日新聞》,2024 年 7 月 26 日。

[34]引自 NHK,編輯, NHK Supesharu,Sensō no shinjitsu shirīzu 1:Hondo kūshū zenkiroku(東京:KADOKAWA,2018),143。

[35]有關戰後救濟的討論,請參閱 Kurihara所著《戰爭與救援》第 3 章電子書版本。

[36]這些項目包括興建官方空襲紀念館(有別於橫網町公園紀念館),以及政府支持編制空襲罹難者官方名單。紀錄片《紙城》(2021 年)探討了這兩個目標的實現,該片聚焦在東京空襲倖存者的記憶行動。

[37]關於這場法律鬥爭,例如,請參閱 Cary Karacas,《燃燒彈和被遺忘的平民:為東京空襲受害者尋求賠償的訴訟》,《亞太期刊:日本焦點》第 9 卷,第 3 期,第 6 期,2011 年 1 月 17 日。

[38]關於此理論的法律依據,請參閱栗原著《東京大庫修的戰國志》第四章。

[39]引自 Kurihara,東京 daikūshū no sengoshi,181。

[40]有關這些草根紀念項目的英文概述,請參閱 Cary Karacas,“地點、公共記憶和東京空襲”,地理評論第 100 卷(2010 年):521-537。

[41] Kurihara, Sensō to hōdō,簡介,電子書版本。

[42]栗原, Sensō to hōdō,第4章,電子書版本。

[43] Kurihara, Sensō to hōdō,第 4 章,電子書版本。

[44] Kurihara,《Sensō to hōdō》,第 4 章,電子書版本。

[45]有關戰時新聞紙新聞及其對戰爭的支持的里程碑式研究,請參閱鈴木健二,《Sensō to shimbun》(東京:Mainichi Shimbunsha,1995)。

[46] Kurihara, Sensō to hōdō,第 4 章,電子書版本。

[47] Kurihara, Sensō to hōdō,第 4 章,電子書版本。

[48] Kurihara, Sensō to hōdō,第 4 章,電子書版本。

[49]此類比較的例子不勝枚舉,無法在此一一列舉。例如,參見共同社2024年10月13日刊登的《以色列大使稱將加薩與二戰後加薩進行比較‘毫無根據’》 ;以及《政治報》 ,2025年7月27日刊登的《林賽·格雷厄姆認為以色列將以武力奪取加沙以結束戰爭》。

[50]關於 2025 年的“埃諾拉·蓋伊爭議”,請參閱《五角大樓的 DEI 恐慌》,《大西洋月刊》 ,2025 年 3 月 7 日。

[51]日本首相官邸,《石破內閣總理在第 80 屆全國戰爭死難者追悼儀式上的致詞》,2025 年 8 月 15 日。 2025 年 8 月 28 日上網:https://japan.kantei.go.jp/103/statement/202508/15shikiji.html

[52] “Hachigatsu jānarizumu ni kaketa giron”, Magajin 9,2025年 8 月 20 日。線上訪問,2025 年 8 月 22 日:https://maga9.jp/250820-2/

與同事分享:

關於作者:

戴維·費德曼是加州大學歐文分校歷史學副教授。他與卡里·卡拉卡斯合作撰寫了許多關於日本空襲的歷史、記憶和視覺文化的研究成果。這些合作成果現保存在他們維護的雙語數位檔案網站JapanAirRaids.org。最近,他擔任了紀錄片《紙城》(2021 年)的執行製片人,該片講述了東京大空襲的歷史和記憶。

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。