Chris Wellisz 采访了研究不平等问题的著名学者 Branko Milanovic

布兰科·米拉诺维奇 (Branko Milanovic) 是一个在共产主义南斯拉夫长大的孩子,他目睹了 1968 年的抗议活动,当时学生占领了贝尔格莱德大学的校园,并举着“打倒红色资产阶级!”的横幅。

米拉诺维奇现在在纽约城市大学教授经济学,他回忆起自己曾经怀疑自己的家族是否也属于那个被污蔑的群体。他的父亲是一名政府官员,与当时许多南斯拉夫孩子不同,米拉诺维奇拥有自己的卧室——在一个名义上无阶级的社会里,这象征着特权。他最记得的,是那年夏天,他和朋友们在校园边缘闲逛,看着那些戴着红色卡尔·马克思徽章的学生,那种兴奋之情。

“我认为,抗议活动的社会和政治层面后来对我来说变得更加清晰了,”米拉诺维奇在一次采访中说道。即便如此,“1968年在很多方面都是一个分水岭”,他的思想历程见证了他成为研究不平等的领军学者。早在不平等成为经济学热门话题的几十年前,他就已经在贝尔格莱德大学撰写了博士论文,主题就是该问题。

如今,米拉诺维奇最为人熟知的是对 1988 年至 2008 年全球收入不平等问题的突破性研究,大致涵盖了从柏林墙倒塌(标志着欧洲共产主义终结的开始)到全球金融危机的时期。

盈利停滞

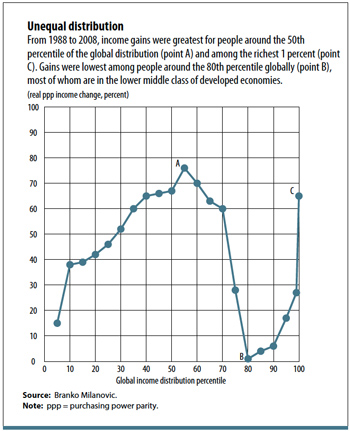

2013年,米拉诺维奇与克里斯托夫·拉克纳(Christoph Lakner)合著的那篇文章,描绘了因其形状而被称为“大象曲线”的现象(见图表)。文章显示,在米拉诺维奇称之为“高度全球化”的20年间,财富的巨额增长在世界各地分配不均。发展中经济体(主要在亚洲)的中产阶级收入大幅增长。全球收入最高的1%人群,即“全球富豪”,收入也大幅增长。与此同时,发达经济体的下层中产阶级收入却停滞不前。

大象曲线的力量在于它的简洁性。它精妙地概括了发达经济体中产阶级如此多不满情绪的根源,这种不满情绪推动了政治光谱两端民粹主义者的职业生涯,并引发了对贸易壁垒和限制移民的呼吁。

畅销书《21世纪资本论》 的作者托马斯·皮凯蒂表示:“布兰科对全球不平等研究产生了深远的影响,尤其是他关于大象曲线的研究成果,为未来的研究奠定了基调。” 皮凯蒂及其同事在2018年的一项研究中证实了这一发现,该研究发现,从1980年到2016年,全球最富裕的1%人口所占总增长份额是最低富裕的50%人口的两倍。

皮凯蒂说,米拉诺维奇的发现“似乎比最初设想的更加惊人。这头大象看起来更像猛犸象。”

长期以来,经济学家们对不平等的研究不屑一顾。他们生活在一个理论世界里,这个世界里充斥着一种被称为 “理性人”( homo economicus)的神话人物,他们唯一的属性就是追求自身福祉最大化。人与人之间或群体之间的差异无关紧要,多样性无关紧要,只有平均值才重要。

在这个由完全相同的理性行为者组成的世界里,供求力量发挥着神奇的作用,决定着商品、资本和劳动力的价格和数量,从而最大化整个社会的福利。财富或收入的分配并不在其中。它只是市场力量的副产品。

“市场能解决一切,”米拉诺维奇说。“所以这个话题过去真的不是——现在也不是——完全主流。”

随后,2008 年全球金融危机爆发,随之而来的是“人们逐渐意识到,最富有的 1% 或最富有的 5% 的人的收入增长已经远远超过了中产阶级”,他说。

大数据

日益强大的计算机能够挖掘的数据爆炸式增长,也推动了不平等研究的发展,使得将匿名的消费者和劳动者群体划分为具有共同特征的群体变得更加容易。他表示,大数据“使得研究异质性成为可能,而不平等本身就具有异质性。”

数据一直是米拉诺维奇的爱好之一,他对社会阶层的兴趣也一直很浓厚。他在布鲁塞尔读高中时,他的经济学家父亲被派往当时的欧洲经济共同体担任南斯拉夫特使,他的这种兴趣在布鲁塞尔得到了充分的体现。

“比利时的高中——我认为法国的高中也一样——非常具有马克思主义色彩,”他说。

他的同学们分成两派,一派是受20世纪60年代末70年代初学生运动影响的左翼孩子,另一派是“资产阶级”孩子。年轻的布兰科是一位代表着表面上的工人政府的外交官的特权阶层子弟,但他并不完全符合这两类人。“那是一种非常特殊的境遇,”他说。

在贝尔格莱德上大学时,米拉诺维奇最初倾向于哲学,但后来他决定经济学更实用。这也让他有机会将自己对统计学和社会阶层的兴趣结合起来。

美国的富足

研究生学习使他获得了塔拉哈西佛罗里达州立大学的奖学金,在那里,他对美国的富足印象深刻——大量的廉价食物、免费续杯的咖啡、大汽车——以及严重的收入不平等和种族歧视。

两年后,他回到贝尔格莱德,撰写有关南斯拉夫不平等问题的博士论文,挖掘了一位在联邦统计局工作的朋友提供的罕见家庭调查数据。

尽管他的论文在马克思主义的南斯拉夫引起了争议(以及他决定不加入共产党),但这开启了他二十年的在世界银行研究部的职业生涯。

“即使在当时,布兰科在收入分配领域也确实是顶尖专家之一,”艾伦·盖尔布说道。他聘请米拉诺维奇加入一个研究后共产主义东欧市场经济转型的小团队。米拉诺维奇专注于贫困和收入分配问题。

世界银行收集的海量数据是一笔无价的资源,它启发了米拉诺维奇开展跨国不平等比较研究,这在当时还是一项新鲜事。1995年的一天,米拉诺维奇正在与盖尔布的继任者——盖尔布所在部门的负责人——交谈。

“我突然有了一个想法:‘看,我们拥有来自世界各地的所有数据。我们研究单个国家,但从未将它们整合在一起。’”四年后,他发表了第一份基于家庭调查的全球收入分配研究报告。

随后的几年里,米拉诺维奇著作颇丰。除了研究后共产主义经济之外,他还持续探索不平等及其与全球化的关系。他的文章和书籍展现了他广泛的兴趣,涵盖历史、文学和体育。

全球化体育

在一篇文章中,他估算了公元 1000 年拜占庭的平均收入和不平等水平。另一篇文章则探讨了劳动力流动性与足球不平等之间的联系,他称足球是最全球化的运动。

他发现,俱乐部足球变得非常不平等,因为十几支欧洲顶级球队有能力招募世界上最优秀的球员。另一方面,足球运动员的自由流动减少了国家队之间的不平等。原因是:来自小国的球员可以在顶级俱乐部球队磨练球技,然后回国为国家队效力。

与妻子米歇尔·德·内韦尔(Michele de Nevers,全球发展中心气候融资专家)的文学对话,激发了他撰写一篇关于简·奥斯汀《傲慢与偏见》的另类分析。他认为,这本书不仅关乎爱情,也关乎金钱。他估算了书中人物的收入,并研究了财富如何影响奥斯汀笔下主人公伊丽莎白·班纳特的择偶。

他对列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》 也做了同样的解读。两篇文章均发表在米拉诺维奇2011年出版的《 富人和穷人:全球不平等简史》一 书中 。

另一本书《全球不平等:全球化时代的新方法》是一部里程碑,它综合了他多年来对工业革命以来国家内部和国家间不平等的研究成果。

战争、通货膨胀

皮凯蒂认为,在资本主义制度下,不平等现象必然加剧。米拉诺维奇则认为,在良性和恶性力量的影响下,不平等现象呈波浪式或周期性地变化。在发达经济体,收入差距在19世纪和20世纪初不断扩大,直到战争和恶性通货膨胀等恶性力量通过摧毁财富才得以缩小。二战后,累进税制、更强大的工会以及更普及的教育等良性力量降低了不平等程度。

柏林墙的倒塌是一个分水岭。它使前苏联集团国家融入了全球经济,与此同时,中国也开始对外开放。发展中国家的快速增长缩小了国家间的不平等,而发达国家的不平等则不断扩大,中产阶级的收入停滞不前,而富人却日益富裕。

未来会怎样?对许多发展中国家,尤其是亚洲来说,前景一片光明,它们将继续追赶富裕国家。另一方面,发达经济体的前景似乎更加黯淡。

在那里,全球化和技术创新的双重力量将继续挤压中产阶级。随着根深蒂固的精英阶层受益于更多昂贵的高等教育机会,并运用其政治影响力制定“亲富”政策,例如优惠的税收制度,社会流动性将会下降。

社会紧张局势

随着收入差距的扩大,社会紧张和政治冲突也将加剧——自2016年本书出版以来发生的英国脱欧和法国抗议活动等事件证实了这一预测。米拉诺维奇担心,这种摩擦可能导致民主与资本主义“脱钩”,导致美国出现富豪政治,欧洲出现民粹主义或本土主义。

他表示,尽管过去十年来关于不平等问题的争论颇多,但政策方面“几乎没有任何实质性进展”。“我们处于一种自动驾驶状态,这基本上会导致不平等加剧。但我并没有完全失去信心。”

传统的解决方案——收入再分配——如今已不再像过去那样有效,因为资本的流动性使得富人能够将收入藏匿于避税天堂。相反,政策应该着眼于财富和教育等“禀赋”的再分配。相关措施包括提高遗产税、鼓励公司向员工派发股票的政策,以及增加国家对教育的拨款。

“我们不可能明天就实现这个目标,”他说,“但我认为我们应该有一个目标,那就是走向一个资本主义世界,在那里,禀赋的分配将比现在更加平等。”

米拉诺维奇还探讨了国家间不平等这一棘手问题。他计算得出,一个美国人仅仅因为出生在美国,就能比出生在世界上最贫穷国家的人赚得多93倍。这就是米拉诺维奇所说的“公民身份溢价”,它引发了移民压力,因为出生在贫穷国家的人们会到富裕国家寻求发展。

米拉诺维奇认为,阻止移民并不比阻止货物或资本流动更可行。然而,指望发达经济体的公民开放边境也是不现实的。他的解决方案是:允许更多移民,但剥夺他们应有的公民权利,或许可以对他们征税,以补偿那些在劳动力市场中失去工作的公民。

从某种程度上来说,他目前的研究让他回归了南斯拉夫的根源。这项研究涉及中华人民共和国的阶级结构,尤其关注收入分配中前5%的人群。这项研究是他下一本书《孤独的资本主义》的一部分,该书认为,中国已经发展出一种独特的资本主义形式,它将与其自由主义的先辈共存。

不平等研究将走向何方?米拉诺维奇看到了两个前沿领域,它们都受到新数据可用性的驱动。一个是财富不平等,类似皮凯蒂的研究;另一个是代际不平等,哈佛大学的拉吉·切蒂等经济学家也曾深入探讨过这个问题。

他说,这两个领域“吸引了如今社会意识极强的年轻人”。“另一方面,他们非常聪明,愿意研究棘手的课题。”他补充道,“从这个意义上来说,我非常乐观。”

克里斯·威利斯 (CHRIS WELLISZ)负责世界银行贸易团队的通讯工作。

文章和其他材料中表达的观点均为作者的观点,并不一定反映国际货币基金组织的政策。

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。