到 1942 年底,美國人確信他們擁有贏得歐洲空戰的裝備和理論,美國陸軍空軍司令亨利「哈普」阿諾德喜歡這樣認為,贏得整個歐洲戰爭。但新成立的第八轟炸機司令部卻開局不穩。大多數飛行員和機組人員只不過是新兵,由於天氣惡劣、設備短缺和故障以及經驗不足,他們執行的任務並不多。光是把他們排成隊形就是一個挑戰。當它們真正飛行時,即使配備了大肆吹噓的新型諾登炸彈瞄準器,也沒有擊中目標。他們的 B-17 被德國王牌飛行員和高射砲擊落,尤其是當他們突破盟軍戰鬥機掩護後。

然而,剛成立的第 305 轟炸大隊的指揮官卻渴望承擔解決戰術問題的艱鉅任務。三十六歲的柯蒂斯·勒梅中校是美國最頂尖的飛行員和航海家之一,他是一個熱衷於研究汽車和業餘無線電的人。勒梅將修補匠天生的實用主義與前線領導的指揮風格結合在一起,樂於挑戰軍事理論,並一次將他的團隊的戰術問題分解為一個組成部分。

正如他後來解釋的那樣,「我更喜歡坐在左側座位上飛行,但是……我有時會擔任副駕駛;然後也許下一次任務我會接手飛行工程師的工作…有時我會四處走訪拜訪投彈手、領航員或無線電操作員,或是砲手的位置之一。我這樣做的目的是為了了解是否有任何程序做錯了——擔任這些職位的人員的表現是否可以進行基本的改進。我認為它做了很多好事。我找到了可以透過引入新實踐來改進工作的地方。

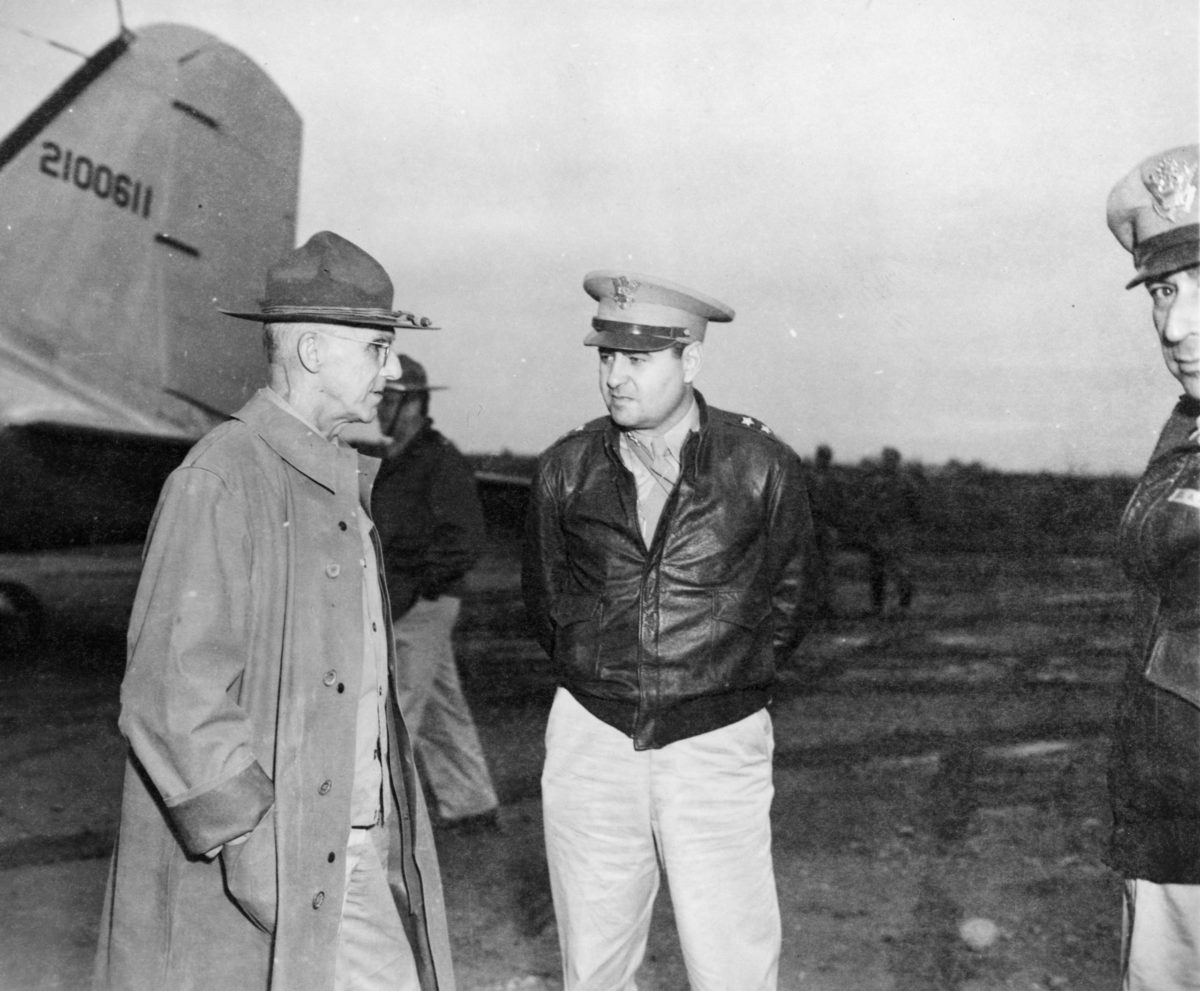

李梅最大限度地提高了 B-17 的效率,在幾個月內設計了幾項關鍵創新,提高了轟炸機機組人員的準確性和生存能力,並迅速成為整個第八空軍的標準做法。哈普·阿諾德得出的結論是,勒梅是為不可能的工作量身定做的,這成為他在戰爭剩餘時間裡的慣用手段。事實上,這位自信滿滿、叼著雪茄的空軍參謀長成為了美國最著名的戰地指揮官之一。他脾氣暴躁、沉默寡言、固執又專一,他將他的飛行員訓練到心煩意亂和精神錯亂的地步,只專注於他的聖杯:摧毀目標。 “在戰爭中,”李梅喜歡說,“目標是摧毀敵人的能力,而不是摧毀你的能力。”

以非黑即白的方式看待世界既是關鍵優勢,也是缺陷。身為聯隊指揮官,這項特質使他脫穎而出:個人無所畏懼,他願意分擔部下的風險,同時將他們送入致命的境地,然後無情地將他們的表現解析為目標破壞與損失之間的簡單比率。後來,這也確保了他所取得的最偉大的成就——例如他毫無歉意地指揮對日本 67 座城市進行燃燒彈轟炸——仍然存在爭議。 「士兵必須戰鬥,」他後來斷言。 「我們戰鬥過。如果我們在任何一場戰鬥中完成了任務,並且沒有消滅太多我們自己的同胞,我們就認為我們度過了非常美好的一天。

柯蒂斯·愛默生·李梅 (Curtis Emerson LeMay) 1906 年出生後不久就發現了自力更生的能力。到勒梅兩歲的時候,他們搬了十幾次家,男孩經常離家出走。但他相信,“如果你在貧困和缺乏安全感的混亂恥辱中長大,儘管如此,如果你足夠堅強,貧困就能使你繁榮。”勒梅是六個孩子中最大的一個,他從未在任何學校待過很長時間,也沒有交到親密的朋友。聽取自己的建議成為他一生的習慣。

修補也是如此。年輕的柯特喜歡玩小玩意,五歲時,他追逐他看到的第一架飛行器。當它飛走時,他流著憤怒的淚水跺著腳回家,然後轉向水晶裝置,後來又轉向汽車。機器從來沒有嚇倒勒梅。他製造並重建了槍枝、釣具和運動器材。他自己裝彈藥;如果不起作用,他就只能怪自己了。他閱讀歷史小說、傳記和旅遊書籍,但自立和修修補補塑造了他的分析傾向。

俄亥俄州立大學的學院充滿了工作、學習和後備軍官訓練隊訓練,他希望這能為陸軍飛行學員的訓練打開大門。 1928 年,他加入了美國陸軍航空隊,並於 1933 年前往弗吉尼亞州蘭利機場學習一門新藝術:將天文導航應用於飛行。在那裡,他遇到了“黑盒子”,這是一種早期的天體計算機,其曲柄和計數器解算天體三角形的速度遠遠快於通過對數表和三角學的計算。它將引導少尉走向他的未來。

1934 年李梅結婚後,他加入了夏威夷的第6 追擊中隊,擔任工程軍官和導航教員,後者是他自己主動提出的:「空軍需要的…是越來越多的專門接受導航訓練的人員,而不是那些接受過導航訓練的人員。這是一個精明的洞察力。儘管海軍反對空軍飛越水面,而且他的指揮官也擔心缺乏準確的圖表,但他還是以往返於西邊約 150 英里的鳥島的方式取代了繞歐胡島飛行的訓練航班。勒梅反駁道:“我們的導航夠精確了。”是的。

到 1936 年,勒梅的導航研究讓他開始思考遠程飛行的潛力:「誰會深入敵人的本土,試圖消除他發動戰爭的基本潛力?轟炸機,只不過是轟炸機。他被分配到蘭利機場的第二轟炸大隊,在那裡他奉命開設一所航海學校,並遇到了他一生中最摯愛的飛機之一:B-17 飛行堡壘。他堅稱,這架飛機甚至聞起來都不一樣。 B-17 是一款真正的戰略轟炸機,它體現了勒梅的空中力量概念。但統計生存能力也在勒梅的浪漫中發揮了作用:這架最先進的四引擎飛機的可靠性是單引擎飛機的 6,500 倍,是雙引擎 B-10 或 B-18 的 27 倍。它還擁有 5 個防禦砲位,而在兩引擎作業中只有 3 個,最終佈滿了 7 到 9 個砲位和 10 到 13 門火砲。

蘭利讓勒梅的職業生涯進入了高速發展階段。他會見了弗蘭克·安德魯斯少將和羅伯特·奧爾茲中校等導師,他們要求他的部下隨時做好飛行和戰鬥的準備,並堅稱“任何有損效率的事情都是不能容忍的”。奧茲駕駛空軍第一架 B-17 飛回蘭利;到 1937 年 6 月,他的團隊擁有七架飛行堡壘,以及 Norden 炸彈瞄準器。 (有關瞄準器功效的插圖,請參閱第 68 頁的「武器手冊」。)在無休止的練習中,未來逐漸成為焦點。

儘管如此,經驗豐富的飛行員對領航員並沒有太大信心。勒梅幾乎憑一己之力改變了這一點。首先是第二轟炸大隊與海軍的聯合演習,即1937年8月空軍飛機對猶他號戰艦的「轟炸」 。 儘管海軍兩次給出了錯誤的位置報告(試圖證明他們認為沒有轟炸機能夠成功)擊沉一艘戰艦),領航員李梅發現了這艘船。但海軍對演習結果保密,讓勒梅等空軍人員感到痛苦。

下一個突破出現在 1938 年初,當時有 6 架 B-17 飛往阿根廷布宜諾斯艾利斯;秘魯利馬;智利聖地牙哥援引睦鄰政策,同時展現門羅主義的力量。勒梅是領航員。那是憑感覺的日子:沒有可以依賴的安地斯山脈氣象站,只有國家地理學會地圖,工作人員第一次遭遇缺氧,導致他們錯誤地讀取高度計和地面速度。 “我們是,”勒梅說,“有蓋貨車的先驅。”但這些第一座堡壘展現了它們的潛力。 「我們證明我們可以飛行七個半小時,訪問一個目標,然後在另外七個半小時內返回我們的基地,」他回憶道。 “這意味著,隨著氣體裝載量的減少,我們可以在更短的時間內攜帶炸彈。”

還有其他航海和耐力方面的勝利,例如在 755 英里外的大西洋找到一艘義大利客輪Rex,以及在南美洲進行了更廣闊的環遊。 1940 年,這位中尉被任命為上尉。到來的戰爭爭取更大的份額。 1941 年 3 月,當勒梅晉升為少校並成為第 34 轟炸大隊的中隊指揮官時,他想知道美國何時以及如何——而不是是否——捲入全球衝突。

不久之後,隨著加拿大的電話,勒梅的戰爭開始了。包括李梅在內的一群陸軍航空兵軍官乘坐 B-24 飛機跨越大西洋,運送軍事要員、外交官和記者,這架飛機非常新,李梅的越洋飛行是他的首次航行。然後珍珠港事件發生了。在接下來的瘋狂日子裡,李梅開始在現在的愛德華茲空軍基地用 B-17 轟炸機訓練第 305 轟炸機大隊的新兵。 「鑽、鑽、鑽」是他的口頭禪,這為他贏得了「鐵屁股」的綽號。

1942 年末,李梅帶領他的半訓練有素的飛行員穿越冰冷的北大西洋,進入美國瘋狂集結的近乎混亂的環境中。駐紮在英國切維斯頓的第 305 步兵團有一位非常寶貴的工程軍官本·福爾克羅德 (Ben Fulkrod),他負責推銷或製造急需的備件。勒梅對富爾克羅德在飛機維修方面的才能的鼓勵是他典型的自己動手的絕招之一:沒有其他人擁有富爾克羅德。儘管飛機和零件絕大多數被運往北非,而且他的飛機力量經常下降到 50% 以下,但李梅讓他的團隊保持比其他任何人更多的飛行。

幾乎立刻,勒梅就開始提出阿諾德迫切想要的東西:證明美國在歐洲的空中力量將具有決定性的致命性。事實證明這是真的。但事實證明,這對美國飛行員來說也是致命的。第八空軍的死亡人數為 26,000 人,超過了海軍陸戰隊在戰爭中的全部死亡人數,另外還有 28,000 人受傷和被俘。當美國陸軍空軍努力完成對抗納粹德國的任務時,勒梅是可怕的統計數據沒有更高的一個主要原因,並且證明美國的軍事理論和技術優於英國,這並非巧合。

哈普·阿諾德和吉米·杜立特等美國飛行員在參戰時對英國的夜間區域轟炸不屑一顧——由英國皇家空軍空軍上將阿瑟·“轟炸機”·哈里斯元帥監督並得到溫斯頓·邱吉爾的批准——認為這是一種浪費,因為其固有的不準確性,而且因為城市是常見的目標,充滿了附帶的平民損害。戰爭部長亨利·史汀生和羅斯福總統強烈同意這一觀點。配備了諾登轟炸瞄準器的美國空軍理論假定白天進行精確轟炸。

但白天轟炸也有其自身的挑戰。能見度的增加增加了轟炸機的脆弱性。為了盡量減少對防空火力的額外暴露,他們對目標進行短途、突然的奔跑。在分析了他的小組的數據後,李梅很快意識到,這使得準確瞄準成為一個運氣問題:投下的炸彈有一半以上都偏離了目標。只有少數真正達到了目標。他還推斷出,飛行員在飛往目標途中使用的迴避晃動機動使 B-17 無法抵禦德國高射砲的攻擊。答案對他來說似乎是顯而易見的:他訓練他的手下進行七分鐘的穩定接近,他們認為這是自殺行為。

為了提供額外的保護並增強火力,李梅將他的 B-17 配置成一種新的編隊,後來被稱為「戰鬥箱」。由於每個飛行堡壘都佈滿了槍支,勒梅的盒子將它們集中並堆放在一個緊密的組中。這最大限度地提高了每架轟炸機保護自己和其他轟炸機免受德國戰鬥機攻擊的能力,這是一項至關重要的策略,因為沒有任何盟軍戰鬥機能夠深入法國以外的地區。

為了證明自己的觀點,勒梅冒著生命危險,並於 1942 年 11 月率領任務飛越法國聖納澤爾。他回憶道:“在陸軍航空兵歐洲戰區的經驗中,這是第一次大型重型轟炸機編隊在不採取規避行動的情況下接近目標,試圖避開敵人的地對空砲火。” “我領導了那個,所以我……在那裡受苦並想知道。”

他沒多久就想知道了:在第 305 團的第一次轟炸任務中,他們擊中的目標數量是其他部隊的兩倍,而且沒有損失一架轟炸機。在隨後的任務中,第 305 中隊在目標摧毀方面繼續處於領先地位,儘管遭受了一些損失,但仍少於其他大隊。隨著哈普·阿諾德向第八空軍司令艾拉·埃克施壓,要求取得結果,勒梅的戰術創新逐漸成為標準。

然而,從 1943 年 1 月開始,當第八航空隊開始在德國上空執行飛行任務時,戰鬥損失急劇上升,並面臨猛烈的抵抗;李梅手下的人員流失率在 4% 到 8% 之間。事實證明,德國的防禦是如此強大,以至於機組人員在執行 12 次任務時生還的幾率不到 50%。飛機和機組人員的更換速度不夠快;一項可怕的預測警告埃克,到 3 月將剩下一架 B-17。 「民主軍火庫」迫切需要時間來製造和分配用於跨海峽入侵和多線戰爭的物資;美國人的生命正在換來那段時光。同時,阿諾德努力為自己的服務贏得聲譽,並擴大其相對於姐妹服務的權力和預算,他向埃克發出指示和抱怨。

直到 1944 年,當替換飛機、零件和機組人員最終跟上損失的步伐時,第八航空隊在一個機翼上運作,並在離第二十二條軍規不遠的地方祈禱著湊合妥協:透過合併單位來最大限度地利用資源——就像埃克的時候一樣參謀人員將第305 中隊與另一個大隊合併,組建了第102 戰鬥聯隊,由李梅負責,或者增加了機組人員必須執行的任務數量。阿諾德不斷加大壓力:貶低艾克的部下、指揮官和承諾;迴避有關替換人員和物資的問題;並推動像李梅這樣的新鮮血液,他很快就指揮了第三轟炸師。

當勒梅不耐煩地等待軍階吝嗇的阿諾德晉升為少將時,他幫助執行了這一階段最恐怖的任務之一,即1943 年8 月17 日的施韋因富特-雷根斯堡任務。雷根斯堡是第三轟炸師的目標,是一個中心用於梅塞施密特生產。阿諾德作戰分析委員會的計畫要求 B-17 飛機穿越歐洲,投下炸彈,然後降落在北非。以那個時代的標準來看,它的複雜程度令人驚嘆,事實證明,它超越了盟軍的戰術和作戰能力。勒梅率領 146 架 B-17 從英格蘭飛往雷根斯堡,最後抵達突尼斯。在那裡他發現補給和後援根本不存在。他還發現這次行動的代價比他在主機上看到的要高得多:損失了 24 架轟炸機,其餘大部分都受損。 (其他師的損失導致轟炸機數量達到 60 架。)

結果充其量只是洗洗而已。 9 月,德國的生產仍在繼續快速進行,第八航空隊已經恢復到足以派出 407 架轟炸機前往斯圖加特的目標,惡劣的天氣使他們失去了效率,而缺乏戰鬥機掩護則導致 44 架飛機損失慘重。在10 月經歷了更災難性的一周之後,以1943 年10 月14 日對施韋因富特的突襲結束,其中又損失了60 架轟炸機,而李梅的舊裝備第305 轟炸機損失了15 架中的13 架,盟軍的轟炸範圍僅限於戰鬥機覆蓋。阿諾德最終向艾克承諾,他將加快戰鬥機的開發,並將更多戰鬥機部署到英國。 1943 年 12 月,第一架遠程 P-51B 野馬開始護航美國轟炸機,並於次月恢復深入德國的任務。

當時,勒梅已經是準將,他被譽為創新思想家,他的態度粗魯到了粗魯的地步,但他專注且雄心勃勃,而且對機械和電子學非常了解。當盟軍的宣傳渲染歐洲戰爭的許多問題時,他也獲得了公關價值:埃克不情願地把他當作「債券秀比爾」在美國待了一個月。然後回到歐洲:1944 年 2 月,一場名為「大周」的戰役,當時 3,300 架第八航空隊轟炸機襲擊了德國飛機工業;柏林的第一次爆炸;抵抗戰士的供應下降;以及在諾曼地登陸前進行攔截轟炸。 1944年3月3日,阿諾德最終任命李梅為少將。到諾曼地登陸日,德國空軍的戰鬥機部隊已被有效摧毀。第八航空隊在摧毀納粹工業基礎設施方面邁出了巨大的一步——從現在開始,幾乎沒有什麼能阻止這個可怕、關鍵和不可阻擋的過程。

諾曼地登陸後不久,阿諾就利用他那顆敢作敢為的明星來駕駛他陷入困境的心血結晶 B-29。早期人們擔心英國會陷落,而美國將不得不從本土基地轟炸歐洲,超級堡壘的問題因其超加速的開發計劃而加劇,這反映出現在對能夠到達日本本土的轟炸機的迫切需求島嶼——並成功返回。因此,通常的程序——測試模型、發現問題、讓工程師重新開始——被拋棄了。到 1944 年中期,價值 30 億美元的 B-29 徘徊在災難的邊緣。油箱起火;萊特 R-3350 引擎過熱、吞沒閥門並著火;汽缸蓋燒壞;點火裝置故障。正如勒梅所說,“B-29 的錯誤數量與史密森學會昆蟲學部門的錯誤數量一樣多。”

李梅一向堅持自己必須親自檢查這架新飛機,並在專門為他設立的項目中學會了駕駛 B-29。 1944 年 8 月 29 日,他降落在克勒格普爾,並在那裡接任 XX 轟炸機司令部及其 B-29 的領導權。在那裡,他遇到了一座惡夢般的山峰,也許可以恰當地稱為「馬特洪峰」。李梅的XX 轟炸機司令部的任務是從印度通過一條危險的路線,越過喜馬拉雅駝峰,將燃料和物資運送到四川省的成都,中國在那裡建造了一個足夠大的機場,可供B-29 飛機起降。他們會在那裡儲存轟炸日本的物資。但李梅很快意識到,僅僅為一次針對日本的任務儲備足夠的燃料儲備就需要七架B-29 航班。飛機經常在駝峰上墜毀,並在印度和中國的跑道上墜毀。

因此,勒梅複製了他的歐洲戰術──強化訓練、戰鬥箱飛行、整個馬吉拉。他將外交與生存能力結合起來,與中國領導人蔣介石和毛澤東就墜落飛機的支持系統進行了談判,而毛澤東本人曾辛辛苦苦地開闢了 B-29 的著陸場。但即使是李梅,每月最多也只能完成四次行動。然而,其中一個事實被證明是一個先兆。

駐紮在中國的第十四空軍司令克萊爾·陳納德少將讓戰區司令阿爾伯特·韋德邁爾將軍相信,對中國漢口的日本補給中心進行燃燒襲擊將嚴重擾亂敵方行動。 1944 年 12 月 18 日,應韋德邁耶的“要求”,勒梅向漢口派遣了 84 架超級堡壘,而陳納德又訂購了 200 架飛機。目標地區劇烈燃燒了三天,陳納德的工作人員得出結論,這座城市「作為一個主要基地被摧毀了」。這證實了空軍分析家長期以來的猜測:主要由木材和紙張構成的亞洲城市在燃燒彈襲擊下會燃燒並倒塌。

元旦前後,李梅奉命前往關島。李梅的 XX 轟炸機司令部及其任務將被併入他的新司令部 XXI 轟炸機司令部。他將擔任針對日本本土的戰略空中行動的戰地指揮官。 (有一個關鍵的例外:勒梅將為原子彈爆炸任務提供支持,但不執行原子彈爆炸任務。)關島的熱帶氣候使他從煙鬥(發黴)轉向古巴雪茄。當勒梅與他的老對手海軍作戰時,他咬緊的雪茄成了一個商標,海軍正在建造網球場、康復中心和碼頭設施——任何東西,他咆哮道,除了空軍基地。

除了李梅必須應對的 B-29 問題已經很長之外,時速 200 英里的高空急流和日本的天氣將目視轟炸限制在每月三到四天。 (由於迫切需要預測,他試圖破解不合作的俄羅斯人的密碼。)經過六週的任務以及來自華盛頓的越來越多的隱密威脅,他得出結論,他在歐洲制定的戰術對日本來說毫無價值。他從中國派出的轟炸機在接近目標時命中率只有 5%;儘管進行了多次演習,那些從馬裡亞納群島起飛的飛機的情況也沒有好到哪裡去。

哈普·阿諾德當時不僅要與軸心國作戰,還要與國內日益增長的不滿情緒以及陸軍和海軍作戰,而陸軍和海軍都迫切需要「他的」B-29——需要取得成果來拯救他的創意,以及他的空軍夢想的未來一個獨立的服務。他的聯合目標小組堅稱燃燒彈對日本城市特別有效。因此,白天精確轟炸開始讓位給夜間區域轟炸──這種英國學說曾經遭到美國人的謾罵。

為了按照阿諾德的不斷要求提高 B-29 的載彈量,李梅再次大膽地炫耀傳統智慧。他的分析告訴他,日本上空幾乎沒有低空高射砲彈,敵人的夜間戰鬥機的風險可以忽略不計。他拆除了 325 架 B-29 的防禦砲和砲手以減輕重量,從而增加了炸彈和燃油的裝載量;然後他給它們裝滿燃燒彈、鎂彈、白磷彈和一種名為凝固汽油彈的新產品,並命令它們在夜間以5,000 至7,000 英尺的高度飛越日本上空,而不是30,000 英尺,這讓他的機組人員咬牙切齒。 「在這次襲擊中,我們可能會損失三百多架飛機和大約三千名退伍軍人,」他寫道。 「這可能會成為勒梅的最後一次腦力激盪。但我不這麼認為。如果我有的話,我就不會下令執行這次行動。

1945 年 3 月 9 日晚上,李梅改裝的 B-29 起飛。三小時內,他們向東京投擲了大量燃燒彈,造成約 8 萬名平民死亡,並摧毀了 100 萬人的房屋。最後一架飛機上的機組人員報告說,他們受到了燒肉的惡臭的影響。與在歐洲不同的是,李梅在總部後面等待,因為他是少數了解原子彈的人之一,不能冒險被逮捕和審問。當飛機滑行時,僅損失 14 架。 「其中百分之八十六攻擊了主要目標,」勒梅後來寫道。 「我們只損失了百分之四又百分之三......一千六百六十五噸燃燒彈嘶嘶地落在這座城市上,由此產生的熔爐中產生的熱氣流將我們的一些飛機拋到了原來高度兩千英尺的高度。我們燒毀了東京近十六平方英里的地區。

“少校。”根據《紐約時報》報道,柯蒂斯·勒梅將軍宣稱,如果戰爭時間縮短一天,這次襲擊就達到了目的。羅斯福和後來的哈里·杜魯門面臨著對美國在入侵日本的傷亡人數的可怕估計,勒梅並不是唯一有這種感覺的人。

攻擊仍在繼續,只是由於惡劣天氣和補給困難而減慢了速度。到了四月,勒梅寫道:“我認為,摧毀日本發動戰爭的能力就在這個司令部的能力範圍之內。”當一座又一座城市被燒毀時,B-29 轟炸機在日本港口和航道上布雷;他們投下的 12,000 枚水雷嚴重削弱了美國潛艇封鎖後所剩無幾的微弱補給能力。日本人以絕望但越來越無效的防禦來回應,包括撞擊轟炸機。總共損失了約 400 架 B-29——僅佔機隊總數的 1.38%。

李梅的煽動活動奪走了約 33 萬名日本人的生命。約有 850 萬人無家可歸。 67 個遭到燃燒彈攻擊的城市中近一半被摧毀。這次行動為李梅贏得了日本人的綽號“惡魔”,日本人在襲擊後不僅折磨並處決了擊落的 B-29 機組人員,還折磨並處決了盟軍戰俘。李梅知道這一切。他知道自己的行為看起來有多殘忍。但對他來說,戰爭是一個比率問題:你必須擊敗敵人。他很少重新審視基本信仰。在太平洋戰區——日本從一開始就屠殺了數百萬平民,他們的防禦戰略取決於這樣一種錯覺:美國人厭倦了自己不斷上升的死亡人數,最終會接受透過談判達成和平——他幾乎沒有什麼可做的。 「擔心我們所做的事情是否道德——瘋了,」他後來寫道。

哈普·阿諾德全心全意地同意了。儘管有關日本經濟的情報雜亂無章,阿諾德還是向不安的史汀生保證,日本的工業廣泛分散在城市中心,“他們正在努力盡可能減少[平民傷亡]。”白天精確轟炸及其避免平民目標的必然結果,成為太平洋消耗戰的另一個受害者。夜間區域轟炸現在已成為美國福音,而勒梅則是其必勝主義者的公眾形象。加入了媒體的熱烈慶祝之中,《時代》雜誌在 1945 年 8 月的封面故事中稱他為“超遠距離的人”。這位白手起家的人,儘管從未像他的其他指揮官那樣參加過西點軍校,但他已經飆升至職業生涯的頂峰——而這恰好是戰爭。僅靠燃燒彈是否就能結束日本的抵抗還有待商榷,但李梅相信它可以做到。

正如阿諾德所說,日本的軍事工業與英國的軍事工業一樣,分散在各個城市,但與英國不同的是,它們更多地位於城市邊緣而不是市中心。當然,這些中心是李梅的轟炸機集中的地方,平民的生命和士氣不可避免地成為他們的主要目標。 「轟炸並燒毀他們,直到他們放棄為止,」勒梅曾經解釋道。到1945 年8 月,他的B-29 轟炸機投放傳單,列出了11 個日本城市,宣稱其中4 個城市很快就會被美國針對軍事設施的炸彈摧毀,並補充道,「不幸的是,炸彈沒有眼睛…”你可以透過要求新的、優秀的領導人來結束戰爭來恢復和平。哈普·阿諾德承認,勒梅是一場充滿恐怖的消耗戰的理想戰地指揮官。儘管如此,李梅與原子彈的最終恐怖沒有什麼關係,原子彈首先於8 月6 日在廣島投擲,然後於8 月9 日在長崎投擲。似乎仍然存在——年輕的勒梅將軍有著光明的未來。

然而,隨著戰後勒梅繼續登上權力巔峰,這位精明的戰術家和無情的戰士顯然不是戰略思想家。他對灰色地帶沒有親和力或容忍度,他的戰後職業生涯表明他的缺點是如何從他的優點中成長出來的。

1948 年,他為打破蘇聯對柏林封鎖而實施的空運行動直到威廉·H·圖納 (William H. Tunner) 少將接任後才真正可行。正如特納本人所觀察到的,作戰指揮和空運行動需要兩種截然不同的技能。當勒梅被選中在零散的碎片中建立戰後戰略空軍司令部時,他以其標誌性的組織才能做到了這一點。但他似乎從來沒有意識到,他建造的核武不僅是更大的炸藥,而且是更大的炸藥。他提倡使用這些武器(例如在古巴飛彈危機期間),這使他與他的文職老闆和其他軍人發生了激烈的衝突。作為 20 世紀 60 年代上半葉的參謀長,他導致空軍缺乏戰術和支援飛機,這讓美國在越南付出了慘重的代價。他關於將北越轟炸回石器時代的臭名昭著的言論值得他在 1964 年的電影《奇愛博士》中進行諷刺。對許多人來說,當他在 1968 年總統選舉期間同意成為喬治華萊士的競選搭檔時,他進一步玷污了自己的記錄。

然而,勒梅似乎明白不同的觀點如何會帶來不同的觀點,他在後來的幾年中一反常態地觀察到,“我想如果我輸掉了戰爭,我就會作為戰犯受到審判。”第二次世界大戰期間,他的首席統計官是羅伯特·麥克納馬拉,他的分析指導勒梅的機組人員和炸彈有效地摧毀目標。後來,在約翰·F·甘迺迪和林登·約翰遜領導下擔任國防部長期間,麥克納馬拉成為勒梅在古巴飛彈危機、越南戰爭和 B-70 轟炸機等熱門議題上的主要對手之一。當麥克納馬拉回顧二戰期間在美國陸軍空軍服役的三年時,他稱勒梅是「我見過的最有能力的指揮官」。但當他回顧勒梅對自己策略的道德性、甚至可能的犯罪行為的回顧性觀察時,麥克納馬拉的評價很鮮明:“我認為他是對的。”

原文發表於 2009 年 1 月號《二戰》。要訂閱,請點擊此處。

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。